Ciclismo

Doce chuletas en el maillot

Hace más de cien años, François Faber, un ganador luxemburgués del Tour de Francia, llevaba chuletas en los bolsillos para alimentarse durante las etapas. Otro ciclista, Henri Cornet, se enteró de que había ganado la prueba cuatro meses después de que terminara. Son ese tipo de historias rocambolescas que creíamos que solo podían ocurrir hace más de un siglo, cuando el Tour era una aventura disparatada. Hasta hoy mismo, cuando otro luxemburgués se ha enterado de que hace 18 meses ganó un Tour y cuando otro ciclista insiste en que él llevaba encima un solomillo.

El segundo capítulo de Plomo en los bolsillos se titula «Doce chuletas en el maillot». Arranca así:

«Henri Cornet ganó el segundo Tour de la historia pero él no se enteró hasta cuatro meses más tarde. El 30 de noviembre de 1904, la Unión Velocipédica Francesa anunció que descalificaba a los cuatro primeros (Maurice Garin, René Pottier, César Garin e Hypolitte Aucoutourier) por maniobras ilegales durante la prueba, y declaró ganador al quinto clasificado, Cornet, que había terminado a tres horas de Garin. Gracias a esta carambola, Cornet se convirtió en el vencedor más joven de la historia, con 19 años, marca jamás rebajada.

¿Por qué esperaron cuatro meses para anunciarlo? Porque la segunda edición del Tour había sido un tumulto continuo, los ciclistas cometieron todo tipo de trampas y en plena carrera se vivieron batallas campales entre rebaños de fanáticos que apoyaban al ídolo local y los ciclistas rivales. La Unión Velocipédica Francesa prefirió comunicar las descalificaciones en invierno, cuando los ánimos ya se habían enfriado, para evitar turbamultas y linchamientos. De hecho, a partir de esa decisión, el inocente Cornet padeció un calvario de persecuciones, insultos y amenazas. Nadie tenía menos interés que él en alcanzar la fama: su verdadero nombre era Henri Jardy y había corrido el Tour bajo seudónimo para evitar que su familia supiera que se dedicaba al ciclismo, un deporte de brutos, golfos y desesperados. Con el revuelo organizado a finales de noviembre, Cornet tuvo que confesar a su familia que había ganado el Tour. Y después se retiró del ciclismo un par de años, para huir de las iras familiares y las amenazas de los fanáticos.

El primer Tour de Francia había encendido pasiones extremas por todo el país, y los seguidores más encrespados prepararon todas las trampas necesarias para que sus ídolos triunfaran en la segunda edición. En 1904, 88 corredores salieron de París para completar el mismo recorrido del año anterior, con la diferencia de que se había suprimido la opción de participar sólo en algunas etapas. Los problemas comenzaron en el tramo nocturno de la primera jornada: Pottier, Aucoutourier, Chevalier y Samson fueron sancionados porque aprovechaban coches amigos para remolcarse una y otra vez. Otro vehículo intentó derribar a Maurice Garin, y él mismo fue acusado de recibir una bolsa con provisiones desde un coche. Ya se empezaba a hablar de fármacos misteriosos y dopaje. Los sucesos más graves ocurrieron en Saint Etienne, donde los aficionados jalearon a su paisano Faure, que marchaba escapado, y después ocuparon la carretera para cerrar el camino al resto de los ciclistas. Cuando los corredores intentaron abrirse paso, los amigos de Faure atacaron con palos y escogieron bien a las víctimas: el líder Garin recibió una pedrada en la cara y quedó aturdido y sangrando. Los coches de los organizadores embistieron contra los hinchas y consiguieron despejar el tumulto, pero sobre la carretera quedaron numerosos ciclistas magullados. Más tarde, en Lunel, la ruta apareció sembrada de botellas rotas y clavos. Algunos de los ciclistas explicaron años después cómo funcionaban esas tretas: “Era muy sencillo. Alguien te decía, por ejemplo, que entre el kilómetro 100 y el 102 circularas siempre por la izquierda. Los corredores que no sabían nada pasaban por la parte derecha, sembrada de clavos, y pinchaban constantemente”. En Nimes, algunos corredores y organizadores recibieron insultos, escupitajos y puñetazos, como protesta por la descalificación del ciclista local Payan, acusado de compincharse con grupos de ciclistas y motoristas que lo llevaban a rueda durante algunos tramos del recorrido. En aquella bronca, alguien sacó una pistola y disparó varios tiros al aire. Garin mostraba su temor: “Ganaré el Tour, si antes no me asesinan”. Llegó a París sano y salvo, con tres minutos sobre Pottier, una ventaja exigua para la época, y recibió los honores de campeón. Además, su hermano César terminó tercero, a casi dos horas. Pero el 30 de noviembre recibió la noticia de la descalificación. “Henri Cornet es el ganador del segundo Tour”, anunció Desgrange. “Y creo que será el último. El Tour ha muerto de éxito”.

40Las piernas de Hoogerland

«Con el ciclismo corremos el riesgo de hacer una épica de la desgracia. La imagen de sus músculos lacerados por el alambre de espino dio a Hoogerland más relevancia que cualquiera de sus empeños. Atrapados en ese morbo pegajoso, pocos medios siguieron la historia a partir del accidente: el holandés, con las piernas envueltas en vendajes, pedaleó los últimos kilómetros hasta la meta; subió al podio entre sollozos para recoger el maillot de la Montaña, sueño conquistado y pesadilla cosida en su carne; y nada más salir del hospital disculpó al conductor del coche, que ya había sido expulsado del Tour: ‘Tampoco nos vamos a volver locos: no lo hizo a propósito. Tendré muchos dolores pero espero recuperarme y seguir peleando por el maillot. Soy zeelandés: somos gente dura’. Había dudas de que Hoogerland fuera capaz de montarse en la bici al día siguiente. Lo hizo. Y en cuanto llegó el primer puerto de los Pirineos, atacó de nuevo».

Más en ‘Las piernas de Hoogerland’ (Nuestro Tiempo).

6A ver qué va a pasar aquí

Nunca habían retuiteado, feisbucado, comentado y meneado tanto un texto mío hasta que hablé de mis fracasos. Todo un detalle por vuestra parte. Los peores sois los que habéis intentado consolarme, diciendo aquello de que se perdió un ciclista mediocre pero a cambio se ganó un periodista y tal y cual –un contador, en vez de un Contador, como escribió Allendegui, el más fino y por tanto el más cruel de todos vosotros-. Hombre, hombre, como que iba a dedicarme yo a escribir si hubiera podido ser ciclista.

Por lo visto, vende mucho esto de contar miserias propias, pero a mí me queda algo más que decir: ciclista mediocre, vuestra abuela.

Alberto Contador tendrá a Carlos Arribas cantando sus gestas en El País, pero en julio de 1992 yo tuve a mi Cristina Bengoetxea, corresponsal de El Diario Vasco en el barrio de Intxaurrondo, para escribir esta crónica de aires homéricos. Es tan evidente que Arribas forjó su escritura copiando ese estilo bengoetxesco de incisos dentro de incisos dentro de incisos, que cuando el viernes Contador lanzó su ataque kamikaze en el Télégraphe, a 90 kilómetros de meta, lo vi claro: «Arribas le ha contado lo mío de Oñati».

19Así dejé el ciclismo

(Este texto es el capítulo final del libro ‘Plomo en los bolsillos’).

La primera conciencia de la propia vejez la tuve con 20 años, cuando dejé el ciclismo de competición. Pensé: nunca más subiré desde el cruce de Erregenea hasta Polipaso en dieciséis minutos.

En realidad, al quitarme el dorsal suspiré de alivio. Mi última temporada consistió básicamente en ver culos, muchos culos por delante de mí. Lo máximo de lo que puedo presumir es de haber visto de cerca culitos finos de ciclistas que luego fueron famosos, de haber sido gregario de Roberto Heras un par de veces –ganó en ambas: Lesaka y Ororbia-, de haber visto mi nombre algún día casi al final de la primera página de la clasificación y, sobre todo, de haberme retirado en una carrera porque no soportaba un descenso. La subida la aguanté sin problemas, ya que apenas necesitaba sentarme en el sillín, pero la bajada… probad a bajar un puerto sin sentaros. No sabéis qué verano pasé, el verano de las pomadas y de los andares de John Wayne, con el perineo irritado y descamado como el culo de un macaco.

Pero el último kilómetro de mi última carrera fue memorable. Antes, a mitad de recorrido, una escapada con corredores de muchos equipos voló a por la victoria. Tomaron muchos minutos de ventaja, en el pelotón nadie quería tirar y nos quedamos todos muy conformes: así pudimos escalar de manera amistosa las rampas de Elgueta, el último puerto de mi historial, coronado sin ningún sufrimiento. Pedaleábamos tan relajados al sol, que yo me hice el graciosillo y el sobrado, y empecé a tararear “Verano azul”. Me pareció muy acertado, ingenioso y cómplice. Luego, en meta, entre los coches de los equipos, oí que un ciclista le decía a otro: “¿No has oído a un gilipollas cantando en Elgueta?”.

La cosa es que bajamos Elgueta, entramos en las calles de Bergara pedaleando con la intensidad de Tito y Piraña, y en el último kilómetro atacó el habitual bobo que ve la oportunidad de rematar el año con un 34º puesto. Esas impudicias sientan muy mal en el pelotón. Alguien le insultó, alguien más gritó “¡a por él!” y nos lanzamos en su persecución. Terminé mi carrera ciclista dando relevos a muerte para cazar a un idiota. Mejor aún: cuando ya lo teníamos a veinte metros, el que se apartaba del relevo le tiró un bidón. A muchos les pareció una idea fantástica y empezaron a lanzar bidones y más bidones por los aires, mientras perseguíamos al imbécil a 50 km/h por la calles de Bergara. Y así entramos en meta, cuando el ganador ya recibía las flores, insultando a un tonto y esprintando bajo una lluvia de botellines, para consternación de los espectadores y cabreo de los jueces, que amenazaron con sanciones y apuntaron dorsales. Total, yo no me puse uno nunca más.

Ese final estrafalario mitigó otras escenas tristes de aquel año, incluso las acabó enmarcando en un cuadro general de simpáticas derrotas. Aunque maldita la gracia que me hacían en el momento, como cuando escuché el comentario cruel de una espectadora, durante mi paso solitario y descolgado por un pueblo de la Ribera navarra. ¿Se creen que los ciclistas no oyen?

Aquel día soplaba un vendaval, costaba mantenerse sobre la bici, y en el kilómetro 10 una ráfaga tiró a medio pelotón. Yo no me caí pero quedé atrapado en la montonera. Me bajé, salí andando al sembrado, troté con la bici en la mano, volví al asfalto, salté al sillín y me encontré solo, solísimo, con el pelotón cabecero en el horizonte, pero muy en el horizonte, casi al final de Arizona.

Contra aquel viento no se podía pedalear en solitario. La carretera era llana pero yo no movía más que un 39×18, una multiplicación para escalar puertos, y apenas pasaba de los 20 km/h. Así llegué, mal que mal, hasta un pueblo que apareció en la llanura como una colonia en Marte. Pasé solo, fané y descangallado. Ya se les habían acabado los aplausos. Y al verme, una madre le dijo a su hijo, un chavalín vestido de ciclista:

– Si vas a andar como este, tú mejor ni salgas, ¿eh?

Más gracia me hicieron los ánimos de una señora, asomada a la ventana de un caserío, que también me vio pasar en solitario, descolgado, bajo un chaparrón, subiendo un puerto en Carranza (¿Uba, Euba, cómo era?).

-¿Cuánto falta hasta arriba? –le grité.

-¡Sólo un kilómetro! ¡Pero justo ahí se retiró Induráin!

Sin embargo, en aquel año de miserias conseguí una hazaña de la que muy pocos ciclistas pueden presumir. Fue en la carrera de Vitoria, donde yo tenía clarísima mi táctica. Dado que llevaba todo junio haciendo exámenes de Periodismo y apenas me había entrenado, dado que en el kilómetro 30 subíamos un puerto en el que inevitablemente me iba a descolgar, dado que los jueces nos eliminaban en cuanto perdíamos unos pocos minutos, para así dejar la carretera libre al tráfico, si quería durar más de una hora en carrera sólo me quedaba una opción: atacar de salida. Atacar, a ser posible con un poco de compañía, llegar a pie de puerto con ventaja, intentar que el pelotón me alcanzara lo más tarde posible y después ya iríamos viendo.

Salimos del centro de Vitoria. Recorrimos las calles mansamente, detrás del coche del juez de carrera, y enseguida llegamos a las rotondas y las avenidas exteriores de la ciudad, para enfilar hacia las montañas. Era el momento: arranqué como una centella por un costado del pelotón, metí la cabeza en el manillar y esprinté como si la meta estuviera no a 150 kilómetros sino a 150 metros. Me abuchearon. Bastante fuerte.

Me gritaron, me insultaron, y me pareció justo. Yo estaba haciendo el papel del odioso tocapelotas, casi siempre un fantasma y un incapaz, que se pone a jugar a ciclista en el primer kilómetro porque no vale para hacer nada meritorio en ningún otro momento de la carrera.

Lo que ya me sorprendió es que me hiciera reproches el juez de carrera. Pasó su coche a mi lado y me gritaron desde la ventanilla:

-¡Tú! ¡Adónde vas!

“Hasta meta”, pensé, sintiéndome Hugo Koblet en la etapa Brive-Agen del Tour del 51, cuando se fugó en una tachuela de tercera a falta de 140 kilómetros en una etapa sin relieve, ignoró la bronca de su director por aquella estupidez y resistió la persecución feroz del grupo hasta ganar la etapa con dos minutillos y una sonrisa muy cabrona. Al llegar a meta, Koblet sacó un peine que solía llevar en el bolsillo trasero del maillot y se puso guapo. Años después se supo que esa mañana se había metido un supositorio de cocaína para adormilar las punzadas de un forúnculo, treta que por desgracia yo ignoraba aquel día en que me retiré en el descenso del perineo, que eso sí que era una cordillera.

Total, que adónde iba. Hasta meta no, claro, pero hasta el pie del puerto sí, hombre, por qué no. Giré la cabeza y vi que se me acercaba otro ciclista. Bien, juntos lo íbamos a tener más fácil. Además, pronto distinguí que era Iñaki, un amigo que corría en un equipo distinto. Pero no venía a acompañarme en la fuga, sino a darme un aviso terrible de parte del pelotón:

-¡Oye, para, que todavía estamos en la salida neutralizada!

Yo no había visto ningún banderazo del juez, es cierto, pero es que en las calles de Vitoria iba en medio del pelotón y al salir de la ciudad a carretera abierta supuse que ya lo habría dado. Pero no. La carrera no había empezado aún.

Esperé al pelotón con las orejas plegadas. Me llamaron de todo menos Koblet. El juez dio por fin el maldito banderazo y volví a arrancar por un costado, sobre todo para escapar de mi propia vergüenza. Ocho o diez tíos saltaron a por mí con el colmillo goteando. Parón. Volví a atacar. Volvieron a por mí. Acepté la condena, me dejé hundir como un plomo hacia el fondo del pelotón y allí me quedé, hasta que llegó el puerto, perdí dos minutos, luego tres, luego cuatro, los jueces me eliminaron en el kilómetro 45 y tuve que volver solo hasta Vitoria, sin tener ni siquiera un peine en el maillot.

274Para leer a pedales

Ahora que empieza lo bueno en el Tour, traigo un poco de lectura ciclista. Ya perdonaréis la teletienda.

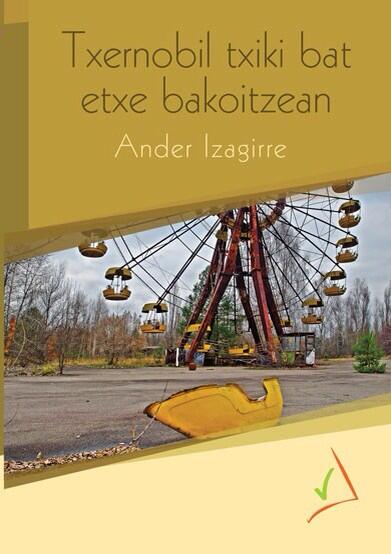

Penurias, malandanzas, fanfarronadas, locuras, traiciones, alegrías, hazañas, tragedias y sorpresas del Tour de Francia

«Pélissier, ganador del Tour de 1923, protestaba contra la dureza del reglamento: ‘Pronto nos colocarán plomo en los bolsillos’. El pequeño Robic, ganador del 47, se cargaba de plomo para bajar más rápido. El sufrimiento que impone el Tour es de plomo, pero también lo es el empeño de los ciclistas. En ese equilibrio se mueven los quince episodios de este libro: historias trágicas como la de Tom Simpson -que murió en el Mont Ventoux- o divertidas como la de Vicente Blanco -un cojo bilbaíno que se dopaba con bacalao y que pedaleó hasta París para salir en el Tour-; las grandes batallas entre Coppi y Bartali, Anquetil y Poulidor, Merckx y Ocaña, o las hazañas de Induráin, Hinault y Armstrong; pero también las malandanzas de secundarios como Walkowiak -que se arrepintió de haber vencido- o el argelino Zaaf -que cuando estaba a punto de ser el primer africano en ganar una etapa, se emborrachó y cayó mareado-«.

«Pélissier, ganador del Tour de 1923, protestaba contra la dureza del reglamento: ‘Pronto nos colocarán plomo en los bolsillos’. El pequeño Robic, ganador del 47, se cargaba de plomo para bajar más rápido. El sufrimiento que impone el Tour es de plomo, pero también lo es el empeño de los ciclistas. En ese equilibrio se mueven los quince episodios de este libro: historias trágicas como la de Tom Simpson -que murió en el Mont Ventoux- o divertidas como la de Vicente Blanco -un cojo bilbaíno que se dopaba con bacalao y que pedaleó hasta París para salir en el Tour-; las grandes batallas entre Coppi y Bartali, Anquetil y Poulidor, Merckx y Ocaña, o las hazañas de Induráin, Hinault y Armstrong; pero también las malandanzas de secundarios como Walkowiak -que se arrepintió de haber vencido- o el argelino Zaaf -que cuando estaba a punto de ser el primer africano en ganar una etapa, se emborrachó y cayó mareado-«.

Si alguien quiere comprarlo, puede escribirme a anderiza (a) gmail.com

[Sí: poniendo una arroba en el lugar de ese (a)].

El libro, ganador del Premio Marca de Literatura Deportiva 2005, comienza en las mismas carreteras que recorrerán el jueves y el viernes los ciclistas (y allí estaremos, en alguna cuneta, aplaudiendo a Hoogerland y compañía):

«La leyenda del Tour nació con un grito. En 1910, el ciclista Octave Lapize atacó desde la salida en la etapa Luchon-Bayona, la primera que recorría los caminos pirenaicos. En su escapada de 326 kilómetros, el francés pedaleó durante catorce horas y por el camino se topó con cinco monstruos que entonces nadie conocía: Peyresourde, Aspin, Tourmalet, Soulor y Aubisque. Lapize excavó la ruta de los mitos a golpe de dolor. Llegó a la cumbre del Aubisque gimiendo como un perro; tiró al suelo la bicicleta, se dirigió hacia uno de los organizadores del Tour y, cuando sus pulmones reunieron un poco de aire, cinceló la primera sentencia en las tablas del ciclismo: ‘¡Asesinos!'».

Para abrir boca os dejo también estos dos capítulos, dos aventuras de los secundarios del Tour:

>«Ojalá nunca hubiera ganado el Tour».

> La gran bilbainada de Vicente Blanco, el Cojo.

Y textos recientes sobre ciclismo, en este blog:

>El pedal izquierdo de Wouter Weylandt (Giro 2011).

>A pesar del alambre (Tour 2011).

9

A pesar del alambre

Con el ciclismo corremos el riesgo de hacer una épica de la desgracia. Después de una primera semana de Tour horrible, con caídas muy duras y abandonos sonados, después de un descenso en el que varios ciclistas se despeñaron, se partieron la clavícula, el omoplato, el fémur y la muñeca, ocurrió un atropello insólito: en una maniobra temeraria para adelantar a los cinco escapados, un coche de la televisión francesa tiró a Juan Antonio Flecha contra el asfalto y a Johnny Hoogerland contra un alambre de espino. Da escalofríos la imagen de la pierna de Hoogerland, lacerada por el alambre, pero más allá del morbo pegajoso viene la parte valiosa del ciclismo: Hoogerland con las piernas envueltas en vendajes, pedaleando los últimos kilómetros hasta la meta.

En estas últimas etapas resultaba gracioso ver cómo crecía la admiración por Hoogerland en las redes sociales, en los foros del ciclismo: un corredor holandés aún poco conocido, peleón hasta el extremo, casi hasta el absurdo, que atacaba un día sí y al otro también, un pirado que se metía en mil escapadas y que incluso seguía atacando a sus compañeros de fuga. Se estaba creando una ola de fans.

Ayer Hoogerland salió a conquistar el maillot de la Montaña. Se metió en la escapada buena, se llevó 18 puntos para esa clasificación y otros 33 puntos -de sutura- por el mordisco del alambre.

Lo mejor de la etapa fue el empeño de Flecha y Hoogerland por llegar a la meta. Y esta emotiva ceremonia en el podio, cuando el holandés subió a recoger el premio a la combatividad y el maillot de la Montaña, sueño conquistado y pesadilla cosida en su carne.

Hay una épica valiosa en el ciclismo pero no es la de los accidentes. «El ciclista busca su cota de dolor máximo y trata de mantenerse en ese límite terrible durante todo el tiempo posible. Quien concede una tregua al dolor pierde la carrera». Es el sufrimiento voluntario: un misterio.

El ciclismo, como el montañismo, como la maratón, es un juego en los límites de ese misterio. Tiene riesgos, explorar los límites siempre tiene riesgos, y se aceptan. Se acepta la incertidumbre. Se acepta el peligro. Pero se combaten: no queremos accidentes, recorridos temerarios ni dopaje. Queremos la máxima seguridad posible y deseamos que no haya ninguna caída más. No nos gusta el ciclismo porque ocurren dramas sino a pesar de que ocurran.

Traigo este párrafo que escribí cuando murió Wouter Weylandt en el pasado Giro de Italia: «El ciclismo no fascina porque coquetee con la muerte, sino porque juega hasta el límite con esa extraña capacidad humana de aceptar el sufrimiento. Y porque no ignora —nadie debería ignorarlo— que el filo es real. Un centímetro más allá ya no hay remedio».

A la salida del hospital, donde le cosieron la pierna de arriba abajo, Hoogerland disculpó al conductor del coche, que ha sido expulsado del Tour: «Tampoco nos vamos a volver locos: no lo hizo a propósito. Tendré muchos dolores pero espero recuperarme y seguir peleando por el maillot de la Montaña. Soy zeelandés: somos gente dura. Y yo estoy vivo, Weylandt no tuvo tanta suerte».

En las próximas etapas nos vamos a dejar las manos aplaudiendo al enorme Hoogerland.

13El pedal izquierdo de Weylandt

El ciclismo fascina porque la batalla es inventada pero el dolor es real. Y se lleva al extremo.

El ciclismo es un juego entre la alegría y la angustia. Como a ningún otro deporte, le preceden anuncios de urgencia: motos con aullido de sirenas, coches que dan bocinazos, zumbidos de helicópteros. El espectador espera con ansia en la cuneta. Va a pasar algo.

Pasa el enjambre veloz, un estallido de colores, una pirotecnia emocionante. El espectador aplaude con la felicidad de un crío. Pero a menudo también ve, muy de cerca, escenas inquietantes: muecas de sufrimiento, narices que gotean, miradas perdidas. Hay un contraste violento entre el carnaval de los maillots, tan coloridos, tan festivos, tan ingenuos, y el calvario de los cuerpos que se retuercen, las piernas nudosas que se contraen en espasmos.

El ciclismo fascina porque la batalla es inventada pero el dolor es real. Y se lleva al extremo. El corredor prolonga cuanto puede su propia agonía. “Cuántas veces cerré los ojos sobre la bicicleta -escribió Pello Ruiz Cabestany -. Me acuerdo de esos momentos tan duros, en los que me olvidaba de todo: de mis amigos, de mi familia, de mí mismo. Todas mis fuerzas concentradas en las bielas que subían y bajaban. Mis ojos se cerraban para que no entrasen pensamientos que pudieran distraerme. Llegaba a los límites físicos, a salirme de mi cuerpo”. Cuestión de límites. El ciclismo se decide en la capacidad agonística, en ese punto del sufrimiento que distingue a unas personas de otras. “He llegado muy lejos en el dolor”, confesó Induráin.

En ese filo, basta un centímetro de más para que el juego se despeñe por el abismo. El pedal izquierdo de Wouter Weylandt toca un murete y el corredor sale disparado. De un solo golpe, repentino y atroz, la fiesta se convierte en funeral. Y como bandera arriada, suele quedar un maillot grotesco. Una camiseta de colorines hecha sudario. Ese maillot de Weylandt, abierto por el médico que intentaba un masaje cardíaco. O aquel de Tom Simpson, que se dopó para sufrir un centímetro más allá del filo y que reventó en la subida del Mont Ventoux en 1967, aquella camiseta de lana con el damero blanquinegro de Peugeot, como una partida de ajedrez arrojada sobre la gravilla.

Y aparece el helicóptero, cuyo zumbido creciente suele anunciar a los espectadores la llegada de la fiesta, pero que ahora, de repente, baja al asfalto y anticipa la muerte. “Un helicóptero aterrizó a nuestro lado”, contó Harry Hall, el mecánico de Simpson. “Tumbaron a Tom en una camilla, lo metieron a toda prisa en el helicóptero y despegaron. Nunca olvidaré la imagen de Tom en la camilla, con los brazos colgando. Porque justo entonces comprendí que había muerto. Nos quedamos todos allí, en la cuneta, mirando el cielo, siguiendo con la vista el vuelo del helicóptero, cada vez más lejano”.

En la etapa del pasado martes los helicópteros del Giro anunciaron el paso de un pelotón fúnebre: cada equipo tiró durante diez kilómetros y el Leopard, la escuadra del difunto Weylandt, cruzó la meta en cabeza para homenajearlo. En los próximos días los helicópteros seguirán a los ciclistas mientras suben y bajan por algunas de las montañas más duras y peligrosas de la historia de las grandes vueltas: Crostis, Zoncolan, Finestre. El debate se encendió hace ya unas semanas: demasiado duras, demasiado peligrosas.

El ciclismo no fascina porque coquetee con la muerte, sino porque juega hasta el límite con esa extraña capacidad humana de aceptar el sufrimiento. Y porque no ignora -nadie debería ignorarlo- que el filo es real. Un centímetro más allá ya no hay remedio.

*

Más historias ciclistas: Plomo en los bolsillos («Penurias, malandanzas, fanfarronadas, locuras, traiciones, alegrías, hazañas, tragedias y sorpresas Tour de Francia»).

12Cabestany y Lejarreta, los mejores del planeta

Hace 25 años, en clase de 5º de EGB, la andereño Eulali colocó en el fondo de la clase un enorme papel de estraza que cubría toda la pared, de lado a lado. Me nombró encargado del asunto: todos los días me tocaba coger El Diario Vasco, recortar las clasificaciones y las fotos de la Vuelta al País Vasco y de la Vuelta a España, y pegarlas en ese papel. Creo que fue mi segundo blog (aquí el primero).

15Acabó confesando que había ganado el Tour

En el ciclismo actual, parece más fácil predecir quién ganará el próximo Tour que adivinar quién ganó el anterior. Los demarrajes de los corredores en el Tourmalet son ya leves pasatiempos de julio, gesticulaciones de telonero antes de que se celebren las verdaderas competiciones, las más emocionantes y decisivas, las épicas batallas entre analistas de laboratorio y abogados.

Cuando hace un tiempo escribí los siguientes párrafos, pensé que estaba narrando peripecias estrafalarias que sólo podían ocurrir un siglo atrás:

«Henri Cornet ganó el segundo Tour de la historia pero él no se enteró hasta cuatro meses más tarde. El 30 de noviembre de 1904, la Unión Velocipédica Francesa anunció que descalificaba a los cuatro primeros (Maurice Garin, René Pottier, César Garin e Hypolitte Aucoutourier) por maniobras ilegales durante la prueba, y declaró ganador al quinto clasificado, Cornet, que había terminado a tres horas de Garin. Gracias a esta carambola, Cornet se convirtió en el vencedor más joven de la historia, con 19 años, marca jamás rebajada.

¿Por qué esperaron cuatro meses para anunciarlo? Porque la segunda edición del Tour había sido un tumulto continuo, los ciclistas cometieron todo tipo de trampas y en plena carrera se vivieron batallas campales entre rebaños de fanáticos que apoyaban al ídolo local y los ciclistas rivales. La Unión Velocipédica Francesa prefirió comunicar las descalificaciones en invierno, cuando los ánimos ya se habían enfriado, para evitar turbamultas y linchamientos. De hecho, a partir de esa decisión, el inocente Cornet padeció un calvario de persecuciones, insultos y amenazas. Nadie tenía menos interés que él en alcanzar la fama: su verdadero nombre era Henri Jardy y había corrido el Tour bajo seudónimo para evitar que su familia supiera que se dedicaba al ciclismo, un deporte de brutos, golfos y desesperados. Con el revuelo organizado a finales de noviembre, Cornet tuvo que confesar a su familia que había ganado el Tour. Y después se retiró del ciclismo un par de años, para huir de las iras familiares y las amenazas de los fanáticos».

(Del capítulo «Doce chuletas en el maillot», del libro Plomo en los bolsillos).

Ahora pienso en el caso Contador, en Schleck, Rasmussen, Landis, Pereiro. En las victorias y derrotas de noviembre. Los ciclistas actuales tardan más que Cornet en enterarse de que han ganado el Tour. Y descubren en su palmarés victorias que no celebran y apenas confiesan.

6Náufragos en el Tourmalet

Ayer subí el Tourmalet en bici, trece años después de la última vez, y tardé el mismo tiempo que entonces. Con un pequeño matiz: hace trece años en la bici llevaba una parrilla cargada con alforjas, tienda de campaña, saco de dormir, hornillo y ropa para varios días de viaje. La ecuación es sencilla y significativa: en el aspecto físico, tener 33 años es como tener 20 años más un equipaje a cuestas.

Leer más →

cerrados