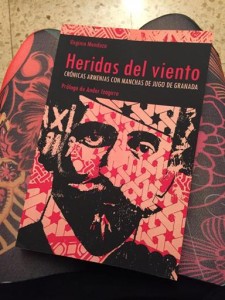

‘Heridas del viento’ (Virginia Mendoza)

Las estupendas crónicas vagabundas de Virginia Mendoza por Armenia salen ahora como libro: ‘Heridas del viento’. Me pidió que le escribiera el prólogo y lo hice encantado, porque me entusiasman las historias que encuentra caminando despacio por los caminos más remotos.

Las estupendas crónicas vagabundas de Virginia Mendoza por Armenia salen ahora como libro: ‘Heridas del viento’. Me pidió que le escribiera el prólogo y lo hice encantado, porque me entusiasman las historias que encuentra caminando despacio por los caminos más remotos.

Todo empezó aquí

Cuenta Virginia Mendoza que su abuelo muerto se le apareció en sueños y le dijo que él había nacido en la calle de los Armenios. En realidad el abuelo había nacido en la calle del Aire, en Terrinches (Ciudad Real), y Virginia creyó que esa aparición era una señal para viajar a Armenia. A mí me parece que ese sueño le daba también otro mensaje: que escuchara a los viejos. Ella lo ha obedecido siempre.

Mendoza estaba pendiente de una respuesta, para saber si la aceptaban en un programa europeo que investigaba las culturas de las minorías étnicas de Armenia, “el único país actual grabado en el mapa más antiguo del mundo”. El abuelo se le apareció en sueños y, como es posible que los muertos tengan contactos con la Comisión Europea, pocas horas después llegó también el correo electrónico con la respuesta afirmativa. Mendoza voló a Erevan y se sintió en un planeta remoto, extraño y sugerente, como muestran las historias del primer bloque de este libro, escritos con esa conciencia tan viva de ser una alienígena que empezaba a descifrar los primeros signos: el alfabeto, la montaña que es símbolo, los versos traducidos de los poetas, los cementerios, las mesas rebosantes de comida para el forastero. Llénale la barriga al desconocido y ya te dirá a qué viene, piensan en aquel país. Las familias armenias llenaban la barriga de Mendoza con patatas fritas con cilantro, salchichas, pepino, queso y confitura mientras ella deambulaba por el país, mientras aceptaba que su ruta sería aquella que le marcara por ejemplo una vaca, mientras tomaba caminos equivocados, porque esos caminos azarosos eran los que le interesaban, los que le llevaban hasta niños con una cruz de sangre trazada en la frente. Después de unas pocas exploraciones, Mendoza decidió enseguida que ella era “muy armenia”.

Gustave Flaubert defendió que la nacionalidad debía asignarse no por el lugar de nacimiento sino por los lugares que nos atraían a cada uno. Él renegó de la Francia burguesa, reglamentada y aburrida, viajó a Egipto y quedó maravillado con el bullicio de los puertos, el caos de los zocos, incluso con el burro que cagaba en la plaza donde él tomaba café. Para Flaubert la vida era caótica, impura, sucia, sensual, y las tentativas civilizadas por instaurar el orden implicaban “una negación censuradora y mojigata de nuestra condición”. Egipto alentaba modos de vida que sintonizaban con la identidad de Flaubert, valores que eran reprimidos en la sociedad francesa.

Mendoza describe un país de gente humilde, hospitalaria, nostálgica, bondadosa y, vamos a decirlo, estrambótica. Lo describe con asombro, ternura, humor, y poco a poco, según avanza el libro, lo va haciendo cada vez más suyo.

Hay un empeño muy fuerte entre los armenios, que coincide con un empeño muy fuerte de Mendoza: rescatar las historias. Recordar, conservar el pasado, fijar una identidad, para no disolverse del todo en las corrientes con las que la historia ha destruido Armenia una y otra vez. Ser armenio es echar de menos: echan de menos el monte Ararat, echan de menos dos mares, echan de menos las aldeas de las que fueron expulsados durante el genocidio perpetrado por los turcos, echan de menos a los parientes que fueron masacrados o desperdigados más allá de otras fronteras nuevas. El libro rescata algunas historias viejas a punto de perderse y otras historias nuevas que parece que ni se iban a registrar: las mujeres que fueron tatuadas como ganado y utilizadas como esclavas sexuales por los turcos, el soldado que mandó cartas bajo las bombas de la Segunda Guerra Mundial y nunca volvió, las familias que viven en casetas veintisiete años después del terremoto que devastó el país, el borracho que subió a una azotea para narrar el bombardeo de una de tantas guerras caucásicas posteriores a la desintegración soviética, la generación de los niños que preguntan si reírse es bueno.

Qué es sobrevivir, se pregunta este libro. Mendoza se acerca a los supervivientes y descubre que sobrevivieron pero no, pero bueno, pero casi. Ellos, ellas, no quieren hablar del genocidio. Están hartos de que a los visitantes solo les interesen sus heridas, las deformidades de su biografía, como si fueran monstruos de feria. Lo bueno es que a Mendoza le interesan las vidas completas en sus más mínimos detalles, comparte las horas con los protagonistas de sus textos, los acompaña en las casas y en los caminos, observa sus manos viejas que pelan y asan berenjenas, bebe vodka con ellos, escucha historias de amor, chistes, canciones, enfados, rezos. Entonces sí, de manera natural, empiezan a hablarle del genocidio, porque el genocidio ya es una parte de una vida que Mendoza ha escuchado completa, una vida a la que así se le hace justicia. Gracias a esa paciencia, Mendoza descubre una respuesta sencilla y poderosa, apenas una escena para sugerir que la supervivencia quizá esté en el amor, en ese abuelo de 103 años que nunca bebía café y que aprendió a prepararlo para llevárselo todas las mañanas a la cama a su mujer, para hacerle reír a carcajadas con los chistes sobre su propia vejez, después de ochenta años casados, después de un genocidio.

Mendoza también comparte las horas con los cristianos molokans –los bebedores de leche-, con los yezidis –nómadas zoroastrianos, adoradores del sol y a veces del Athletic de Bilbao-, con la mujer que conserva en su casa a los dioses de la Armenia pagana, dioses viejos y cansados. Comparte las horas con un patinador místico, con la viuda del hombre que excavó un enorme laberinto vertical bajo su casa para refugiarse en las entrañas del mundo y hablar a las aguas subterráneas, con la arqueóloga que encontró el zapato más antiguo de la historia y que así refuerza “esa idea tan armenia de que todo empezó aquí”.

Mendoza se interesa por las personas que se asoman a mundos extraños, personas que se mueven entre la investigación y la locura, el arte y el delirio, el estudio y la obsesión, y su respeto vuelve a ser fructífero: en las historias que cualquiera descartaría por disparatadas, o que cualquiera caricaturizaría por extravagantes, ella encuentra pepitas de oro. En las historias de los viejos, poco a poco, de detalle en detalle, va profundizando hasta los sedimentos antiguos y reveladores. Allí encuentra perlas de sabiduría que nos dicen algo a todos. Quizá no se dé cuenta, pero Mendoza se convierte en una de ellos: en alguien que investiga y se obsesiona, en alguien que conserva y narra. Si Mendoza es muy armenia, no es porque crea que todo empezó en ese país, sino porque rescata las historias, los saberes y las ideas de los viejos, de nuestras abuelas, de nuestros abuelos más lejanos, porque sabe que todo empezó con ellos.