Archivo febrero 2014

Noticias urgentes

Os traigo noticias urgentes. Ahí fuera brotan ya las collejas y los ajoporros, los campos de trigo están verdes y relucen tras los chaparrones, los almendros se despliegan, los abejorros zumban de flor en flor, los pajarillos andan excitados.

En un día feliz, perseguí por los campos navarros la silueta de una japonesa durante siete horas, cagué junto a un avellano (señal de felicidad), me encontré en Obanos con un amigo que hace películas sobre el azar y al final, mientras sacaba fotos al puente románico de Puente la Reina, un saxofonista terrible tocó de pronto, sin que él supiera que era para mí, el Happy birthday to you.

Foto: fiesta de cumpleaños en Valdizarbe.

5La puerta de Alvarhillo

El alicantino Alvarhillo, a quien no conozco en persona, es comentarista y lector de este blog desde hace muchos años, creo que desde los tiempos de Vespaña (¡oh!). Cuando por aquí andábamos obsesionados con viajar al cero, Alvarhillo se convirtió en nuestro enviado especial, salió a por el cero y mandó fotos. Fantaseamos con ver algún día juntos un Hércules-Real Sociedad.

Alvarhillo ha vuelto a hacer algo precioso: ha tomado un detalle de mi reportaje sobre Chernóbil (‘No sabíamos que la muerte pudiera ser tan bella‘) y ha escrito un cuento.

LA PUERTA (Por Álvaro García Sirvent)

“Vasyliuch, ven que te mida”. Aun, si cierro los ojos, recuerdo el timbre de su voz. Cada vez que pasaba alguna enfermedad propia de la infancia; tos ferina, paperas o una gripe más larga de lo normal, mi padre cogía un lápiz y un grueso diccionario, me hacía descalzarme y me ponía firmes pegado a la puerta de la casa para ver cuánto había crecido.

Los niños pegan el estirón a base de enfermedades, parece un castigo del cielo”, decía siempre mi madre que, a escondidas, seguía rezándole a un icono de la virgen de Grushev, que tenía escondido en el armario, detrás de los abrigos.

“A ver, junta los pies. Levanta la barbilla”. Entonces ponía el lomo del libro sobre mi cabeza y lo apretaba contra la puerta. “Quítate” me decía. Luego, hacía una marca con el lápiz en el lugar donde había estado mi coronilla y a su lado escribía la fecha del año.

Era una puerta recia y tosca, de tablones de haya y la había construido, al igual que la casa, el padre de mi padre, el abuelo Oleksandr, que había llegado a Zalissia a comprar unas vacas, se enamoro perdidamente de la hija del granjero, mi abuela Iryna y no volvió a dejar el pueblo.

Aquella puerta era un mapa genealógico de la familia Kovalenko. Allí estaban las marcas del crecimiento de mí padre, Vasyl, las de la tía Olena y las del tío Roman que habían quedado interrumpidas a los 12 años cuando unas fiebres se lo llevaron en unos pocos días.

Allí estaban también las mías y las de mis hermanos pequeños, Ludmyla y Mykola que llegaban hasta que dijimos que ya éramos muy mayores para esas cosas y mi padre, tras repetidos intentos, dejó de insistir.

Allí marqué yo, siguiendo el rito de la familia, las estaturas de mis hijos Vasyl y Halyna y entonces comprendí el empeño que mi padre ponía en ese cotidiano ritual. Era el recordatorio del paso inexorable del tiempo, de las estaciones y los años. De que habíamos nacido y crecido y que algún día moriríamos. Como los abuelos, como el tío Roman, como mi propio padre y, era, además el lugar último donde los veríamos, pues esa misma puerta servía como catafalco donde los Kovalenko habíamos velado a aquellos que nos habían dejado. Mi hermano Mykola y yo mismo habíamos sacado la puerta de sus goznes y sobre cuatro sillas, cubierta por una colcha que había tejido la abuela Iryna, yació el cuerpo de mi padre, como antes lo habían hecho el de los abuelos y el del tío Roman y como algún día debía de haberlo hecho el de mi ya anciana madre y el mío cuando me llegara la hora.

Por eso, aquella tarde de abril del 86, cuando los soldados nos obligaron a abandonar el pueblo, dejando atrás la casa y todo lo que en ella había, fue como si nuestras vidas, todo lo que habíamos sido, amado, llorado, ganado y perdido durante tanto tiempo, desapareciera por un oscuro agujero abierto en la tierra. Como si nada hubiera existido. Era algo que me revolvía las entrañas, como si me hubieran arrancado una parte de mi cuerpo.

Así, una noche de luna nueva, me puse la ropa mas oscura que tenía y conduje mi vieja UAZ los 200 kilómetros que me separaban de Zalissia, esquivando con los faros apagados los controles del ejercito, por viejos caminos que conocía como la palma de mi mano, llegué hasta la casa y con mis propias manos cargué la puerta en la caja de la camioneta y regresé de nuevo al apartamento que el gobierno nos había asignado.

Allí estuvo durante muchos años, ocupando una pared del salón, detrás del sofá, como el tótem de una tribu, como el recuerdo palpable de nuestra estirpe, con las marcas visibles de lo que había sido la vida de los Kovalenko los últimos 90 años. Pero no era algo muerto. Nuevas marcas lucían en su superficie. Los hijos me habían hecho abuelo y yo, ante la incomprensión de mis hijos ya adultos, seguía empeñado en dejar constancia de las alturas de los nietos, que a mí me parecía crecían más rápido de lo que lo habíamos hecho los de mi generación.

En la ciudad adonde nos trasladaron conseguí trabajo en una fábrica. Después vino el desmoronamiento de la URSS y de todo lo que conocíamos. La fábrica cerró y después de muchos trabajos y penalidades conseguí un puesto de guarda nocturno en unos flamantes grandes almacenes que se habían levantado para que los nuevos ricos que habían surgido de la nomenclatura del partido se gastaran sus fortunas. Era un buen trabajo y el sueldo me permitió hacerme con unos ahorros y, al jubilarme, yo que era hombre de campo y nunca me había sentido cómodo en la ciudad, pude comprar un pequeño terrenito donde levanté una modesta casa, en donde una tarde de primavera, con la solemnidad que requería la ocasión y rodeado de mi mujer, mis hijos y mis nietos, se colocó sobre los nuevos goznes la vieja puerta de la vieja casa. Aquella que había construido el abuelo Oleksandr llevado del amor por la hija de un granjero y que narraba, mejor que cualquier libro la pequeña gran historia de los Kovalenko.

2Ciclistas que se empeñaron en ser últimos

En el número 6 en papel de la revista Jot Down he publicado ‘El Tour de los caracoles. Historias de ciclistas que se empeñaron en ser últimos’.

Arranca así:

«El 26 de julio de 2008, la víspera de llegar a París, había tres ciclistas muy nerviosos. Dos de ellos se jugaban la victoria en el Tour de Francia y tenían que exprimir sus fuerzas en una contrarreloj de 53 kilómetros. El tercer ciclista nervioso, al que nadie prestaba atención, se enfrentaba a un reto endiablado: debía pedalear lo más despacio posible, perder todo el tiempo que pudiera, pero sin acabar fuera de control y quedar eliminado.

Los dos ciclistas que necesitaban pedalear muy rápido eran el abulense Carlos Sastre (maillot amarillo) y el australiano Cadel Evans (segundo clasificado, con 1 min 29 s de retraso). Evans solo le quitó 31 segundos y Sastre ganó el Tour.

El ciclista que necesitaba pedalear muy despacio, pero no demasiado despacio, era el belga Wim Vansevenant. Aspiraba a terminar el Tour en última posición por tercer año consecutivo: sería una marca histórica. Lo tenía complicado».

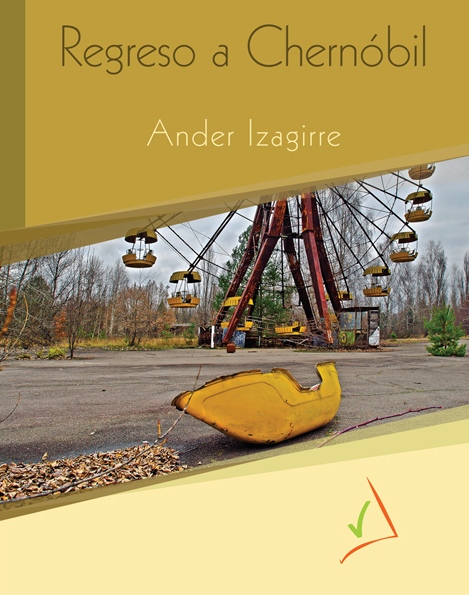

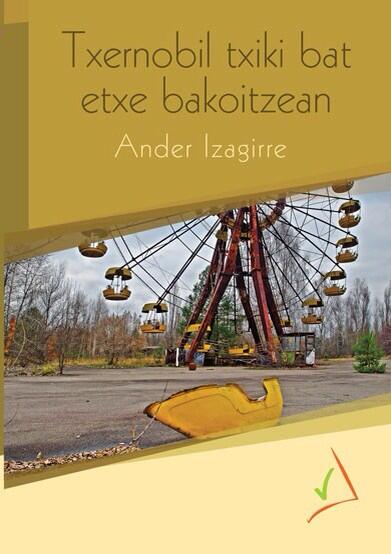

cerradosNo sabíamos que la muerte pudiera ser tan bella

Este es el arranque del reportaje que escribí tras la visita a Chernóbil y a algunos de sus supervivientes. Lo ha publicado la revista Jot Down.

«Vasili Koválchuk recibió una llamada el mediodía del 26 de abril de 1986.

—Me dijeron que me presentara inmediatamente en Chernóbil. No me explicaron para qué.

Koválchuk tiene ahora 55 años, viste vaqueros, chaquetón de camuflaje y una gorra que se quita para mostrar una cicatriz que le atraviesa en diagonal la ceja derecha y le distorsiona levemente la mirada. Le eleva la ceja, le marca una especie de gesto de sorpresa permanente. Es una variación del famoso «collar de Chernóbil», el tajo que muchos ucranianos y bielorrusos llevan en la base del cuello, señal de que les han extirpado la glándula tiroides para curarles el cáncer producido por la radiación. A Koválchuk le extirparon un osteoma, un tumor óseo que le creció encima de la ceja.

Cuando el reactor número 4 de Chernóbil explotó a la 01.23 de la madrugada, Koválchuk dormía a catorce kilómetros de allí, en su aldea natal de Korogod (Ucrania, cerca de Bielorrusia). Él era un soldado soviético de veintiocho años. Aquel sábado tenía fiesta. Se despertó, desayunó y salió al campo a sembrar patatas con sus padres. Era un sábado estupendo, recuerda Koválchuk, una mañana calurosa de primavera. Tomó la azada y se puso a cavar bajo un cielo despejado y luminoso.

A esas horas la central ardía. Una explosión había destruido el núcleo del reactor y había reventado el techo del edificio. El combustible nuclear y los materiales de la central, fundidos en una masa incandescente, ardían a dos mil grados de temperatura, y de esa hoguera atómica se elevaba una columna de humo de mil quinientos metros de altura. Mientras Koválchuk cavaba la tierra en camiseta de tirantes, del cielo caía una lluvia invisible y silenciosa de cesio, estroncio, yodo, plutonio, neptunio, circonio, cadmio, berilio, lantanio, rutenio y otras partículas radiactivas.

—Me presenté en Chernóbil, me dieron una pala y me mandaron corriendo a llenar sacos de arena».

El reportaje completo se puede leer aquí.

Gracias por la paciencia a los buenos compañericos de viaje por Ucrania: Josu Iztueta, Santi Yániz y Belén Lobos. A la gente vascoucraniana de Chernóbil que nos acogió en sus casas y nos mimó tanto: Svieta, Vika, Elena, Iván…

Y a los jugadores de la Real Sociedad que saltaron al campo del Shakthar Donetsk a recibir una paliza, cuando el destino negreaba a lo lejos. Ellos fueron el verdadero origen de este viaje.

Foto: Vasili Koválchuk, liquidador de Chernóbil.

Foto: Vasili Koválchuk, liquidador de Chernóbil.

Los que nunca faltan

En los próximos meses voy a caminar mucho, unas 35 jornadas largas, para escribir una guía.

El plan me gusta mucho pero a veces no es fácil. Algunos días se juntan el cansancio, la pereza, el frío, la lluvia, los barrizales, algún huracancito o diez novillos que te cierran el paso y te miran amenazantes.

Ayer me tocaba ir a Sangüesa, a 140 kilómetros de casa, para luego caminar siete horas. Me gusta mucho caminar solo. Pero hay días ligeros y días pesados.

La etapa de Sangüesa venía pesada. Y difícil de organizar. Pero la víspera hubo dos o tres telefonazos y de repente nos encontramos, desayunando en Liédena a las nueve de la mañana, mi madre, J. y yo.

Con J. hice el primer viaje de mi vida, el primer viaje de nuestras vidas, cuando salimos de casa con las bicis y las tiendas de campaña a los 17 años, sin saber dónde íbamos a dormir esa noche ni las siguientes seis o siete. Procuramos repetir algo parecido todos los años. Primero fue en bici, luego en moto y últimamente en su Mercedes de 32 años, con el que viajamos a una velocidad que no despeine a los chopos.

Procuramos parar siempre en Liédena, camino del Pirineo, y pedir un pintxo de triguero en el hostal Latorre. Hace unos años construyeron la autovía. Ya no hay que pasar por Liédena ni cruzar el puente sobre el río Irati, en el que J. siempre hace la misma pregunta. Y el hostal Latorre quedó fuera de ruta.

A J. le fastidian esos abandonos. Él es fiel, es hombre de ritos, y cuando va al Pirineo se sale de la autovía en Liédena para pedir el pintxo de triguero en el hostal Latorre.

Ayer, como yo iba a Sangüesa, J. se acercó a desayunar a Liédena.

Ayer, como yo iba a Sangüesa, mi madre decidió llevarme y traerme, como cuando me llevó con 17 años a la carrera de ciclocrós de Ormaiztegi y se puso en la zona de control del circuito, para recibir mi bici embarrada, darme una limpia, quitarle el barro a manguerazos a la sucia y repetir el cambio en las siguientes vueltas, todo con un par de grados bajo cero.

Sangüesa, por su arrojo en las guerras medievales contra los vecinos de Aragón, lleva este título en su escudo: “La que nunca faltó”.

Ayer mi madre pasó el día haciendo visitas turísticas mientras yo caminaba, y luego se acercó a Salinas de Ibargoiti, penúltimo pueblo de mi ruta. Allí le dejé mis zapatillas embarradas y empapadas, y me dio otras secas que yo había dejado en el coche.

Hasta Salinas, mi recorrido de ayer marca un trazado bastante recto en el GPS (en naranja). Luego pasó esto:

Llegué a Salinas, mi madre me dio las zapatillas secas, dimos un paseo para ver la iglesia, nos metimos por la Calle Mayor, ella me iba contando su visita a la cripta de Leire, y de pronto yo me di cuenta de que ese rodeo con mi madre se estaba grabando en el GPS.

No sé editar estos trazados de GPS ni tampoco quiero hacerlo en este caso. Quedará marcado el bucle, quedará marcada la presencia de mi madre en la ruta.

10