Volver a Lefranc

Archivado en: Cuarderno de lecturas, Lefranc, La amenaza, de Jacques Martin

Leí La amenaza, primera entrega de las aventuras de Lefranc, el diez de agosto de 1986. Puedo ser categórico al afirmarlo porque aquel verano aún tenía la costumbre de utilizar un billete de metro a modo de punto de lectura. Ese "registro", que lo llaman los encuadernadores, cuando se trata de esa cinta de tela que se deja entre las páginas para saber cuál fue la última que se leyó, como las heroínas románticas colocaban los pétalos de una flor entre los versos de su poeta favorito.

Por aquel entonces, en el año 86, acostumbraba a leer en mis trayectos en el metro. Desde mi adolescencia, los medios de transporte, con el queridísimo suburbano madrileño a la cabeza, han sido uno de los lugares más frecuentes de mis lecturas. Pero en el año 86 aún no sabía nada de Jacques Martin. Bien es cierto que ya tenía noticia de Alix el intrépido. Sin embargo, en mi supina ignorancia de entonces, ignoraba que Lefranc era obra del mismo autor. Entendía el cómic como una mera distracción, que no como esa manifestación artística que ahora estudio igual que las películas. Y, ya puesto a ser preciso, más que cómic debo apuntar bande dessinée. El resto de las tradiciones historietísticas me interesan en la misma medida que pueda interesarle el ciberpunk a un amante del steampunk.

Antes de descubrir el valor del metro como sala de lectura, leí en la cama las aventuras de Tintín, sistemáticamente, las mañanas de todos los domingos que se fueron entre mis tres y mis dieciséis años. La tintinofilia, esa dulce idolatría que rindo a Hergé y a Tintín, empezó a fraguarse ya frisando la treintena. Fue al descubrir el afán con el que cultivaba la suya Juan d'Ors y encontrar en la mía propia ese don de la infancia infinita del que nos habla Benoît Peeters. Y yo, que fui el niño más feliz del mundo, excuso decir.

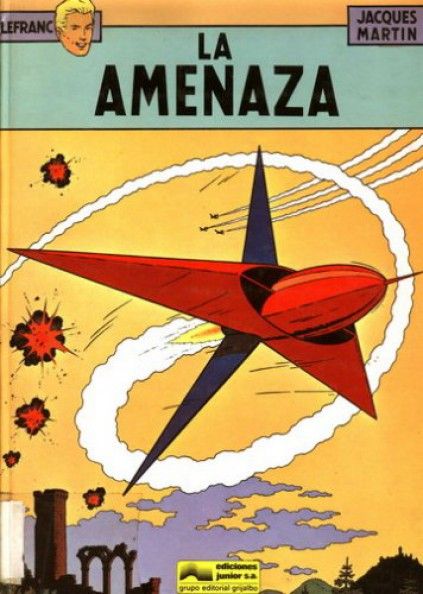

En fin, ya tintinófilo supe de Martin como el tercero de los grandes discípulos de Hergé, tras Edgar P. Jacobs y Bob de Moor. Pero en 1986, cuando mi madre me obsequió la primera edición española de La amenaza, lo que me magnetizó de sus viñetas fue su similitud con las de Hergé. Reciente aún la polémica de la Línea clara, desatada en 1984 a raíz de la exposición Tintín en Barcelona, inaugurada en la Fundación Joan Miró, el sello Ediciones Junior, del Grupo Grijalbo, se aplicaba con encomiable esmero en la edición de los clásicos de la bande dessinée. No fue sólo Lefranc. En aquellos años, también llegaron los primeros álbumes de Blake y Mortimer, del gran Edgar P. Jacobs, traducidos al español. Bob de Moor, el más abnegado de los discípulos de Hergé, también vio en aquel sello la aparición de sus primeros álbumes traducidos a nuestro idioma. Yo me hice con El gran embrollo, primera entrega de las aventuras de Óscar y Julián. Aunque, en lo que a de Moor se refiere, siempre he sido más del enigmático señor Barelli...

Pero no divaguemos. A lo que voy es a que la Línea clara, el arte de Hergé, ya obraba en mis gustos, a través de sus discípulos, incluso antes de saber que lo eran. Porque, ya había dado cuenta de las diez primeras entregas de Lefranc cuando, ya en 1988, me inicié en las lecturas tintinófilas con Tintín, Hergé y los demás de Juan d'Ors, uno de los textos canónicos al respecto y, desde luego, el pilar de la bibliografía tintinófila española.

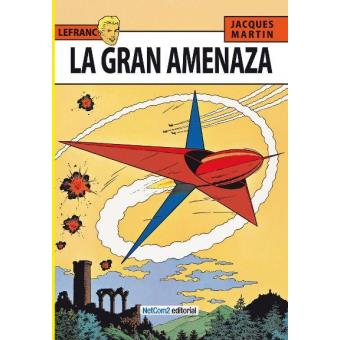

El caso fue que, ya consciente de la grandeza de Jacques Martin y del lugar que ocupa entre los tres grandes discípulos de Hergé, que es como decir el triunvirato rector de la bande dessinée- no había vuelto a releer las aventuras de Lefranc. Entregado con entusiasmo a las de Alix, desde que ya andando el siglo XXI comenzaron a ser editadas en su totalidad por NetCom2, me había olvidado de Lefranc. Por no hablar de todas esas vueltas que siempre da la vida. El caso es que no ha sido hasta ahora que he tenido oportunidad de volver a Lefranc y el reencuentro no ha podido ser más halagüeño.

No hará falta detenerse en que Guy Lefranc, al ser el mismo periodista, como personaje, es el mayor discípulo de Tintín de toda la bande dessinée. Sólo es uno de los muchos homenajes que Martin rinde al gran Hergé que me han sido dados ahora, en esta segunda lectura de La amenaza ya con el escrúpulo del estudioso.

Desde esta nueva perspectiva, ha sido un verdadero placer descubrir ciertos pequeños tributos. Verbigracia, esa corbata de lazo que anuda a su cuello el archivero de Colmar (pág. 33), tan parecida a la de uno de los hermanos Pájaro de El secreto del Unicornio (1942). No recuerdo con exactitud si Luis o Rogelio: el de la corbata de lazo es aquel que intenta huir en las últimas viñetas con el tercer pergamino. Y, por supuesto, ese dibujo del pulgar de Lefranc al observar la foto de Jeanjean herido que le muestra Borg -cuya villanía es digna de la del doctor Müller- en la página 39. Desde aquellas lecturas infantiles, el dibujo de las manos en plano detalle -especialmente los dedos pulgares- es una de las cosas que más he admirado de las aventuras de Tintín. Creo que Martin también se rinde a dichas estampas en esa viñeta.

Por lo demás, tanto plástica como gráficamente, creo que La amenaza está mucho más cerca de las entregas de Blake y Mortimer debidas al talento de su creador que de Tintín. Hasta la profusión y la densidad de sus bocadillos es muy semejante a las de El misterio de la gran pirámide (1950), pongo por caso.

Lefranc nació en 1952, en las páginas del semanario Tintín. Su primer álbum, con el título original de La grande menace, llegó a las librerías en el 54, cuando Alix ya era el gran personaje de Martin. Argumentalmente hay poco que decir: un grupo internacional de malhechores, capitaneados por Axel Borg, amenaza con lanzar una bomba fabulosa sobre París si el gobierno francés no se pliega ante sus exigencias. Hay algo en su asunto que me recuerda a las novelas de Ian Fleming. Hasta ese asalto final por parte del ejército a la fortaleza de Borg, escondida en los bosques alsacianos, sería un digno colofón para una historia del agente 007.

Con todo, parece pesar más la influencia de Roberto Alcázar y Pedrín. Aunque las entregas de este "intrépido aventurero español", creado por Juan Bautista Puerto (guión) y Roberto Vañó (dibujo) para mayor gloria de la Escuela Valenciana, nacieron en 1941 y merecen todos mis respetos, no creo, sinceramente, que Jacques Martin llegase a leerlas. Las concomitancias que se registran entre Guy Lefranc y Roberto Alcázar, son las comunes a todas las "lecturas constructivas", que se decían debían ser las dirigidas a los jóvenes en mi infancia. Así, tanto Lefranc como Alcázar son para su pupilo -Jeanjean para el francés, Pedrín para el español- ese hermano mayor bueno, valiente y generoso que mandaba el canon. Al igual que el didactismo, expreso en esos bocadillos que nos hablan de los trajes ignífugos y demás amenidades que contribuían a culturizar a los niños de hace más de cincuenta años. Un siglo después, es una verdadera delicia recordarlo. Qué grato ha sido volver a la Línea clara viniendo de la lectura de álbumes tan sombríos como la serie de Long John Silver de Mathieu Lauffray y Xavier Dorison.

Publicado el 27 de diciembre de 2019 a las 15:45.