La cartelera perdida (y IV)

Archivado en: Inéditos cine, La cartelera perdida

(viene del asiento del 6 de agosto de 2019)

Creo que mi cinefilia alcanzó la plenitud cuando empecé a ver -y atesorar- películas malas siendo consciente de que lo eran. Menuda paradoja. Sí señor, pasados los primeros estadios de mi pasión fílmica -el de las lecturas tempranas con los datos básicos, el del culto a los clásicos, el del descubrimiento del lirismo de John Ford, el de la fascinación ante la utilización de los recursos y procedimientos del lenguaje fílmico por parte del cineasta-, volviendo ahora sobre mi educación como soñador del cine, creo que mi formación quedó concluida cuando comencé a grabar el fantaterror español como si fueran las maravillas de la Hammer.

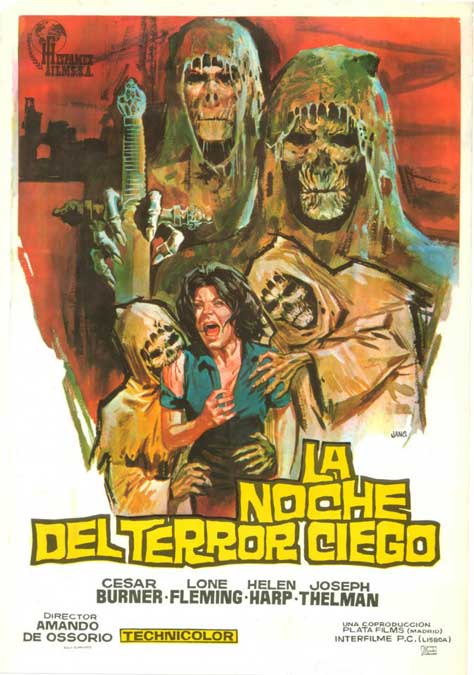

No me refiero, por supuesto, a los títulos incuestionables de Narciso Ibáñez Serrador -La residencia (1969), ¿Quién puede matar a un niño? (1976)- o Jordi Grau -Ceremonia sangrienta (1973), No profanéis el sueño de los muertos (1974)-, cintas que forman parte de lo mejor del repertorio universal del cine de miedo. Hablo del fantaterror patrio que no es precisamente bueno. No fui un auténtico cinéfilo hasta que no disfruté con la tetralogía de los templarios zombis de Amando de Ossorio -La noche del terror ciego (1972), El ataque de los muertos sin ojos (1973), El buque maldito (1974), La noche de las gaviotas (1975)-, el licántropo Waldemar Danisky del gran Paul Naschy -La marca del hombre lobo (Enrique López Eguiluz, 1968), La noche de Walpurgis (León Klimovsky, 1971), El retorno de Walpurgis (Carlos Aured, 1973)- y la serie del doctor Orloff del inefable Jesús Franco: Gritos en la noche (1961), El secreto del doctor Orloff (1964), Los siniestros ojos del doctor Orloff (1974)…

Aunque leído así pueda parecer un esnobismo, es algo rigurosamente cierto. Podría apuntar que interesarme por lo que el común de la crítica despreciaba fue la primera manifestación de mi propio criterio cinéfilo, que no la ratificación de lo que mis lecturas al respecto me habían dicho que era bueno. De hecho, fue esa primera manifestación de mi propio criterio. Pero Comencé a valorar el fantaterror español al margen de su calidad porque me remitía directamente a una buena parte de esa cartelera perdida, que vengo a evocar en estos artículos: la del programa doble en sesión continua desde las cuatro de la tarde. Delicia vespertina de tantos sábados de mis primeros años en las salas del paseo de Extremadura -Astoria, Lisboa, Extremadura-, en el España de mi barrio o en el San Ignacio, de San Ignacio de Loyola.

Aquel cine como el fantaterror -aunque también podría haber sido el spaghetti western, el peplum o cualquier otro género carente por completo de ínfulas, sin más afán que entretener- me tocaba mucho más de cerca que la célebre incomunicabilitá del gran Michelangelo Antonioni. Sin que, por supuesto, sea menoscabar al maestro de Ferrara, que desde que le descubrí en los 80 siempre ha sido uno de mis cineastas favoritos, Antonioni me gustó intelectualmente, cuando entendí lo que había leído previamente sobre él. La maldición del licántropo me atrajo porque sí, siendo aún un mero espectador. Al volver a Waldemar Danisky a comienzos de los 90 me recordé a mí mismo a mis trece o catorce primaveras, cuando las chicas que pululaban alrededor del hombre lobo, siempre tan pródigas a insinuar lo que guardaban sus escotes y otras intimidades, despertaron algunas de mis primeras pulsiones eróticas entre ese encanto de los cuentos de miedo que rezuma el fantaterror. Era algo así como esas brujas que hechizaban al incrédulo que atravesaba su bosque bajo la forma de una mujer hermosa y, una vez lo tenían en su poder, descubrían su verdadera identidad.

La cinefilia para mí es una quimera -saciar un apetito que de hecho es insaciable: el de ver películas-, pero su causa no es otra que una quimera aún mayor: la sustitución definitiva de la realidad por el cine. Pero el cine en su concepto más amplio, no sólo el cine bueno. Fue entonces cuando comprendí el afán de Jacques Chevalier (Jacques Dutronc), el cinéfilo de Lo importante es amar (Andrzej Zulawski, 1975) cuya prioridad en la vida es ver todos los peplum de Maciste.

La cinefilia que sólo se nutre de obras maestras, no es completa. A mi entender, se queda en ese último estadio del aprendizaje filmófilo: la complacencia que produce comprobar la pericia del cineasta en la utilización del lenguaje cinematográfico para contarnos su historia. Pero quien necesita ver un número determinado de películas a la semana para no perder el equilibrio, no suele tener ningún problema en que algunas sean malas. Incluso puede pasar un rato agradable asistiendo a su proyección por cualquier otro motivo. A mí me basta con que la actriz me guste -veo cualquier cinta de las que interpretó Carole André sólo por eso- o, como en el caso del fantaterror español, con que me remita a mi cartelera perdida es suficiente.

Admitir esta paradoja fue algo semejante a aquel impulso que, en 1986, tras dar cuenta fascinado de las memorias de mi dilecto Raoul Walsh -La vida de un hombre (Grijalbo, Barcelona 1982)- condujo mis lecturas de las historias, los estudios y demás textos cinéfilos, propiamente dichos, a las memorias de los cineastas. Cine y realidad -curiosa traducción al original Fun in a Chinese Laundry (Divirtiéndose en una lavandería china), que fue a titular Fernando Méndez-Leite von Hafe las memorias del gran Josef von Sternberg, impresas en Madrid en 1970 como una separata de la legendaria revista Film Ideal-; Memorias de un cineasta bolchevique (Labor, Barcelona, 1974), de Dziga Vertov, en las que supe de cómo la burocracia estalinista acabó con la vanguardia del cine soviético; o ¡Harpo habla! (Montesinos, Barcelona, 1988), la autobiografía de Harpo Marx, fueron algunos de aquellos textos. No podía faltar entre toda esa excelencia, Mi último suspiro (Plaza & Janés, Barcelona 1983), de don Luis Buñuel, uno de los grandes éxitos editoriales de los años 80, hoy ya un clásico de la literatura memorialística en español. En una primera instancia, el cine es el reflejo de la vida, esa vida que en mi quimera ha de vampirizar. ¡Cuánto cine aprendí leyendo sobre la vida de algunos grandes cineastas!, que no necesariamente sobre los detalles de la realización de sus películas. Buñuel dedica más espacio a contarnos la preparación del Dry Martini -incluso cuando ya había dejado de beberlo- que a dar noticia del rodaje de El ángel exterminador (1962).

En efecto, alcancé mi plenitud cinéfila cuando, a cada uno en su medida, también comencé a valorar el cine malo y a incluirlo, siempre que se tercia, entre las cinco cintas que, como mínimo, veo semanalmente para no perder el equilibrio. Pero aquello no tuvo lugar en la Filmoteca. Lo fui comprendiendo a medida que ese cine malo también comenzó a engrosar mi colección de grabaciones.

Tras aquella primera sesión en la primavera de 1989, pasé algunos años sin frecuentar el Doré, ya la sala de proyecciones definitiva de la Filmo. Mis visitas de aquel tiempo fueron esporádicas, para asistir a la proyección de algún título concreto. Mi vida de entonces era demasiado desordenada para seguir sus ciclos con la atención que siempre merecen. De modo que alimenté mi cinefilia con mi ya considerable videoteca. El video, que ya había acabado con la sesión continua desde las cuatro de la tarde en programa doble, pese a ser tan rudimentario entonces como siempre me ha parecido el teatro respecto al cine, sólo fue el primero de los distintos procedimientos que acabarían por poner fin a aquella costumbre, tan del amado siglo XX, de ir a ver una película para pasar la tarde. Otra vez mi cartelera perdida.

Y el video sólo fue el primero de los procedimientos que invirtieron el asunto. Antes de llegar al streaming de nuestros días, hubo unos cuantos que permitieron llevar y conservar el cine en casa: el DVD, el pay per view, los minúsculos pen drive, los frágiles discos duros... Mientras llegaban, me reencontré con la Filmoteca en 1996, a raíz del ciclo, organizado junto al Festival de San Sebastián, dedicado al gran Tod Browning. El carnaval de las tinieblas fue el lema elegido. Aquella colaboración, prolongada hasta nuestros días, ha llevado a los otoños del Doré a cineastas de la talla de Michael Powell & Emeric Pressburger, Anthony Mann o Jacques Demy, por citar algunos de los que he seguido con mayor interés.

Entre los ciclos programados durante el resto del año, he de recordar los dedicados a Atom Egoyan, David Cronenberg o a mi dilecto Barbet Schroeder. El del gran Godard me permitió ver todo su cine militante, el que llevó a cabo desde que abandonó la pantalla comercial a raíz de los acontecimientos de mayo del 68 para volver a ella en el 72 con Todo va bien. Sin olvidar la cita anual con el cine coreano, o aquel repaso al Hitchcock silente. De este último recuerdo sobre todo sus proyecciones en la azotea, cuando ésta funcionaba como cine de verano. En fin, desde que la Filmoteca encontró su acomodo definitivo en el Doré, han sido tres décadas de buen cine, pese a que el cine mismo ha dejado de ser lo que era antes. Ya hace algunos años que las películas, ni en la Filmoteca, son aquel film de celuloide que representó al cine entero. Fue allí, en el Doré precisamente, donde vi la última. En la primera fila, por supuesto.

Ahora, como cualquier otra información, las cintas son un archivo. Ir al cine a pasar la tarde, como se iba a mi cartelera perdida, en el amado siglo XX, es algo residual, como leer el periódico impreso o hacer fotos analógicas. Y con las mismas que me he acostumbrado a hacer fotos con el teléfono, veo las películas en el ordenador y las interrumpo, igual que una lectura, cuando me vence el sueño.

Publicado el 27 de agosto de 2019 a las 11:15.