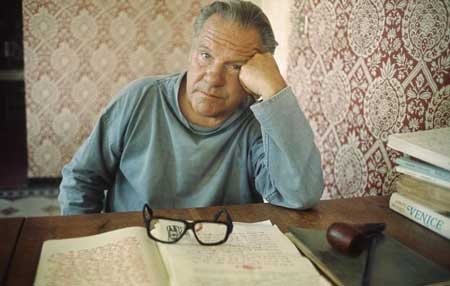

Un mito de la novela del amado siglo XX (II)

Archivado en: Cuaderno de lecturas, El cuarteto de Alejandría, Balthazar

Suele creerse, al menos yo lo hacía, que cada una de las novelas integrantes de El cuarteto de Alejandría nos propone una visión de los hechos contados en la primera entrega -Justine- desde una subjetividad diferente. En la nota preliminar a Balthazar, el segundo título de la tetralogía, Durrell sostiene que, más que a esos diversos puntos de vista, la diferencia obedece a "los tres lados del espacio". Dicho de otra manera, a las tres dimensiones de las cosas tangibles. Pero ¿qué alto?, ¿qué largo y qué ancho tienen los recuerdos? Porque, de eso sí que no hay duda, El cuarteto de Alejandría es la evocación de una ciudad "nunca olvidada" y los compañeros de la bohemia -le cénacle (el cenáculo) que los llamaba Capodistra- que vivió en ella el narrador cuando la convirtió en un mito. No quisiera que se me malinterpretase -soy un rendido admirador de la propuesta-, pero eso de las dimensiones me resulta retórica.

Para alguien que tenga en menos estima que yo estas novelas, dicha retórica bien podría ser petulancia. En esa misma nota del comienzo, Durrell se desmarca de Proust y de Joyce, "pues a mi entender sus métodos ilustran la noción de duración de Bergson, no la relación espacio-tiempo". Aunque para mí El cuarteto es parangonable con En busca del tiempo perdido -obedece a un ejercicio de la memoria tan encomiable como el de Proust- lo cierto es que el lugar que ocupa en la historia de la novelística es muy inferior al ocupado por En busca del tiempo perdido de Joyce y su Ulises. De hecho, pasado ya el entusiasmo con que se leía a Durrell en la España de los 80 -aunque la primera edición patria es de 1970-, la historia de la literatura sólo se detiene en Justine.

Ya para acabar con los comentarios acerca de la nota preliminar, sí que es absolutamente cierta esa diferencia entre Justine y Balthazar a la que se refiere el autor. La primera es la visión subjetiva de unos hechos en torno "al amor moderno" -que fue moderno entre las dos guerras mundiales del amado siglo XX-; la segunda, la visión objetiva de esos mismos hechos. La tercera, Mountolive se nos anuncia como una novela naturalista en la que el narrador es el propio Durrell, si es que en el resto de las piezas ha dejado de serlo. En cualquier caso, en Mountolive, Darley pasa a ser un personaje más y Durrell un narrador omnisciente. Ya en la última entrega, Clea, el Cuarteto muestra una progresión cronológica, el tiempo ha pasado sobre la ciudad nunca olvidada y el Cenáculo.

Darley vuelve a cuidar de la hija de Melissa y Nessin, como le conocimos en la primera entrega, en la isla griega donde ya lleva tres o cuatro inviernos. Eso es lo que hay cuando Balthazar le visita durante una escala de apenas unas horas que hace el barco que le lleva a Esmirna. El médico no se presenta con las manos vacías. Todo lo contrario, devuelve a Darley, anotado con sus propias observaciones, el manuscrito de Justine en el que ha consignado los recuerdos de los días alejandrinos. Por así decirlo, esa visita es a Darley lo que la magdalena a Proust. Y entonces sí, al leer ahora las "verdades" sobre los hechos anotadas por Balthazar, no hay duda de que las cosas se nos presentan desde otro punto de vista.

En Balthazar se nos dice cómo en la Alejandría del Cenáculo el amor se mataba con la indiferencia (pág. 46). ¿Y en qué otra parte no?, cabría preguntarse por muy sabido que esté y más que guste leerlo. Sólo con la generosa inocencia de Clea se podía comprender el vacío de la vida de Justine (pág. 52). Y esta última, siempre podía responder con "las líneas demoniacas de un amor experto (...) a quienes se enfrentaban con ella" (pág. 54).

También se explica ahora el motivo de la promiscuidad de Justine. Antes de casarse con Nessin, la musa indiscutible del Cenáculo le advirtió que no le quería, que estaba dispuesta a entregarse a él -como a tantos otros- si con eso se daba por satisfecho. "Pocos comprenden que sexualidad es un acto psíquico, que no físico -leemos en la pág. 125-. El torpe acoplamiento de los seres humanos no es sino una paráfrasis biológica de esta verdad, un método primitivo de poner los espíritus en contacto, de comprometerlos".

Pero a Nessin no le bastaba la torpeza del sexo. Quería más y se casó con Justine. Puesto a anunciar su boda a su familia, se traslada a la propiedad familiar, una hacienda siempre en lucha constante con el desierto. Puede que ya se diera noticia de ello en la primera entrega, pero yo no le presté atención. Es ahora cuando sí que me sorprende que Nessin sea copto, aunque sus costumbres me resultan tan anacrónicas como las de los musulmanes: la servidumbre le besa la mano y se mueve entre ellos como un señor feudal.

En este viaje a los orígenes de Nessin, sabemos que Leila, su madre, fue una mujer tan hermosa como Justine. Hasta que su hermosura sucumbió ante las marcas que dejó en su rostro un brote de viruela. Desde entonces, Leila se cubre la cara y tiene el clásico problema con los espejos de las mujeres que fueron hermosas. Acaso obedezca a esta cuestión esa cita de Sade que encabeza el texto.

Aquí sabemos que Justine y Darley se conocieron durante una conferencia que éste pronunció sobre Cavafis ("Cavafy escribe Aurora Bernárdez, la traductora). Sí señor, la nostalgia del poeta griego gravita en todo El cuarteto... sea quien sea aquel que evoca. Ahora bien, la más sorprendente de todas las consideraciones que nos brinda la objetividad -o el punto de vista de Balthazar, como el lector prefiera- es la opinión que el medico tenía sobre la relación entre Justine y Darley. Lo que en el manuscrito de éste -en la novela anterior del ciclo- parecía una amistad con derecho a roce o un amor impreciso, a decir de Balthazar fue una utilización de Darley por parte de Justine para ocultar a Nessin el lío que tenía con Pursewarden. Dando por sentado que Balthazar está en lo cierto, Darley escribe sobre ese "enigma" que son estos sentimientos (pág. 132). "Mi amor por ella [Justine], el amor de Melissa por mí, el amor de Nessin por Justine, el amor de Justine por Pursewarden".

Ése es el verdadero orden de los sentimientos en el Cenáculo. Ante este panorama, no es de extrañar que El cuarteto de Alejandría fuera uno de los grandes éxitos editoriales de la España de los primeros años 80, la anterior al SIDA, cuando finalizada felizmente la revolución sexual, la promiscuidad era un signo de aquel tiempo.

Sin embargo, no es sólo el disimulo de sus citas con Pursewarden, de cara a Nessin, lo que lleva a Justine a Darley. En un momento dado, tras escuchar el final de una conversación telefónica de su marido, nuestra protagonista sospecha que Nessin sabe algo sobre la hija que Justine perdió cuando se la raptaron y, convencida de que se lo oculta, se aplica con más empeño a su amistad con Darley para hacer a Nessin ese daño que, en efecto, le hace en la primera novela.

En cuanto a los fragmentos de la primera entrega que aquí vuelven a presentársenos, en la pág. 135 se hace referencia al dinero que pidió prestado Darley a Justine para enviar a Melissa a un hospital de Palestina. De Capodistra, el violador de Justine -y culpable por ello de los desequilibrios sentimentales y sexuales de la reina del Cenáculo-, aquí se nos dice que el muy miserable ni siquiera recuerda la abominación que perpetró en la entonces muchacha cercana a su familia.

Scobie, el viejo pederasta, encuentra un fin a la altura de sus crímenes: lo matan a patadas unos marineros cuando le descubren travestido en el puerto (pág 172). Con todo, a Balthazar, semejante final, le entristece. Al saber de su muerte, en una escena idéntica al saqueo de la casa de Bouboulina por parte de sus vecinos, cuando ésta muere en Zorba, el griego (1964) -la cinta de Michael Cacoyannis basada en la novela homónima publicada Nikos Kazantzakis en 1946- los vecinos de Scobie arramblan con todas las pertenencias del inglés antes de que a Balthazar -como médico y amigo del finado que es- le dé tiempo a quitar al cadáver su ridículo atuendo y vestirlo con el uniforme correspondiente. Como era de esperar, no hay dinero para el entierro y Clea corre con los gastos.

"¡Scobie y Melissa! Continúan viviendo en la luz dorada de aquellos domingos, con los colores brillantes que la memoria dispensa a los que han enriquecido nuestras vidas con lágrimas y risas, sin saber que nos han dado algo", escribe Darley en la página 142 de Durrell.

Al principio de la Tercera Parte -aunque el orden de los distintos capítulos, correlativo desde el primero, no se ve afectado por estas divisiones-, se insiste en el procedimiento del ciclo. Aquí se nos dice que Balthazar, esta segunda entrega, se superpone a Justine, la primera, como los palimpsestos medievales. La comparación denota sumo acierto. En efecto, hay algo de esos manuscritos del medievo que, ante la carencia de pergamino, se escribían sobre otros mal borrados y muestran rastros inequívocos de la caligrafía anterior. Pero volver a explicarlo resulta repetitivo. Dicha repetición es una de las causas de que la segunda novela del cuarteto sea mucho menos cautivadora que la primera.

Sin embargo, el texto cobra un embrujo que no desmerece al de su predecesor en el pasaje referido al carnaval de Alejandría, vicario de los de Venecia y Atenas (pág. 190 y en adelante). Dentro de este pasaje, tan hermoso como interesante, hay un cuento de miedo -prácticamente independiente- en el que Durrell roza la excelencia de las mejores piezas del gran Sheridan Le Fannu. Se trata de un apócrifo inacabado de Pursewarden que lleva por título El vampiro de Venecia y el carnaval. Puede leerse a partir de la pág. 198.

Sin abandonar el carnaval, dentro de la mascarada que se celebra en casa del general Cervoni, hay dos datos a destacar. El primero es el manuscrito de Cavafis que el anfitrión acaba de adquirir y Darley se dispone a admirar en la biblioteca cuando se encuentra allí a Capodistra. También le ha llevado la reciente adquisición, pero no ha dado con ella. Si bien este apunte pone de manifiesto lo cerca que esta la nostalgia de la poesía de Cavafis de la que rezuma la prosa de Durrell, no tiene mayor importancia en el curso del relato.

Bien distinto es el caso de la absurda muerte de Toto de Runel, un funcionario de la embajada francesa. Durante la mascarada, Justine, puesta a ocultar su identidad, pide al infeliz que se ponga un anillo de ella -procedente de la tumba de una muchacha bizantina-, por el que cualquiera que la conozca podría identificarla. De hecho, quien mata a de Runel, con el alfiler del sombrero de Pombal (págs. 215-216), la confunde con ella. A nosotros se nos dice cuando el asesino que no es otro que Naruz, el hermano de Nessin, confiesa su crimen a Clea, de quien dice estar enamorado. Naruz ha obrado en la idea de que mataba a Justine. Pero, al parecer, por la influencia que ésta ejercía en Clea, que no en su hermano.

Lo cierto es que la mascarada le ha hecho asesinar a quien no quería, envolviendo a Pombal en otro escándalo. Uno más de los que empiezan a perjudicar muy seriamente su carrera diplomática.

Cabe por último un apunte respecto a las notas complementarias que ponen fin a la narración. No serían más que retórica -y de algún modo rayana en la cursilería- si no fuera por la designada con la letra "(q)". En ella, Durrell se refiere a su insistencia con los epígrafes de Sade. Ello se debe a su convencimiento de que el marqués "es una demostración del racionalismo puro" (pág. 249). Es ésta una opinión que en modo alguno comparto. Para mí, Sade, empero su maldición, es un personaje nefasto. Sin embargo, que Durrell explique por qué lo cita al comienzo de todas las novelas me demuestra que esas notas complementarias apostillan un método y no son esa retórica que parecen.

Publicado el 29 de noviembre de 2018 a las 10:30.