El niño vuelve al tren eléctrico (unos apuntes sobre "Al otro lado del viento")

Archivado en: Inéditos cine, sobre "Al otro lado del viento"

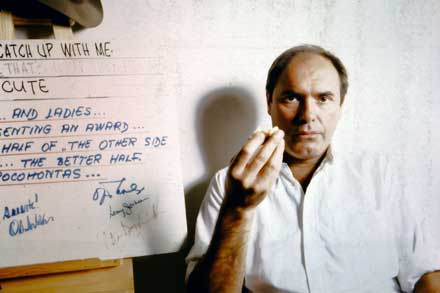

Welles y Huston durante el rodaje de "Al otro lado del viento", foto de Castellví.

La primera noticia que tuve de Al otro lado del viento (2018), la entonces película inacabada de Orson Welles, ahora su última cinta póstuma, fueron unas fotos de su rodaje tomadas por José María Castellví, su responsable de la fotografía fija. La filmación, con los naturales problemas de producción que agobiaron al Welles último, se prolongó entre 1970 y 1976. En algún momento de aquellos años, Castellví -quien no tardaría en convertirse en una de las cámaras señeras del destape español- tomó una instantánea de John Huston abrazando a Welles, señalando algo que había delante de los dos cineastas. A comienzos de los años 80, descubrí aquella imagen publicada en un reportaje en El País y me cautivó.

Habiendo retratado a María José Cantudo, Amparo Muñoz, Loreta Tovar y otras "mujeres de rostros como estrellas y cuerpos ondulantes como las olas", que se decía en la solapa de su libro Actrices para España (Ediciones Actuales S.A., 1977), las fotos de Castellví me eran conocidas desde la adolescencia. En ellas admiré aquellos cuerpos gloriosos, descubiertos en todo su esplendor en las páginas de revistas como Fotogramas e Interviú. Aquellos retratos, ya obraban en el acervo de mis estampas favoritas cuando aquel de Huston y Welles, en un orden de cosas bien distinto -tan próximo a la leyenda como ajeno a la sicalipsis- me habló por primera vez de Al otro lado del viento.

Corría 1984 cuando el propio Castellví dirigió su primera y única película, Poppers, y yo fui contratado como auxiliar de montaje. Apenas le conocí, le hablé de la impresión que me causó aquel retrato suyo de Huston y Welles. Tan mitómano como yo mismo, le hizo gracia mi fijación con aquel cliché, mi admiración por las actrices y mi afición a la fotografía. De modo que una tarde me invitó a su casa, para enseñarme el original, unos textos autógrafos de Welles que guardaba del rodaje y para que yo le retratase a él junto a Taida Urruzola, una de las intérpretes más destacadas de la pantalla de aquellos años.

Fue una velada tan grata que el pasado día 2, cuando al cabo de treinta y muchos años pude ver Al otro lado del viento apenas la subió Netflix a su plataforma española, volví a recordarla con el mismo agrado que venía haciéndolo durante todo ese tiempo que la cinta postrera de Welles no era más que un título, The Other Side of te Wind -en inglés porque aún no se había estrenado en España- que me remitía a un ámbito tan impreciso como ese otro lado de ninguna parte al que le canta Kris Kristorffeson en Just The Other Side Of Nowhere, una de sus piezas del álbum Me and Bobby McGee (1971).

Tanto por esa instantánea como por los retratos de las actrices, Castellví hubiera merecido ese puesto en la historia de la fotografía española que le ha sido negado. En las que ya se han escrito no aparece ni por el forro. Aunque también es cierto que, de haberla imaginado, no le hubiera importado mucho la injusticia que la posteridad le reservaba. No mentía cuando me confesó que la fotografía, para él, sólo era una forma de ganar dinero.

Hecha la introducción, vayamos sin más Al otro lado del viento. Al igual que a tantos suscriptores de Netflix, los títulos de Duncan Jones -Mute (2016)-, Alex Garland -Aniquilación (2018)- y Jee-woon Kim -Illand: La brigada del lobo (2018)-, producidos por la empresa, que no llegan ni de lejos a la calidad de los trabajos de estos realizadores ajenos a la casa, me han hecho perder la esperanza en las películas producidas por Netflix. Es más, tengo el convencimiento de que la fuerza de esta casa radica en las series con la textura del siglo XXI, esa nueva narrativa televisiva, que la llamé en asientos anteriores de esta bitácora. Ante semejantes perspectivas, fue toda una alegría descubrir que Al otro lado del viento estaba anunciada entre los estrenos de la plataforma para el pasado viernes.

No obstante el alborozo inicial, me dejé influenciar por algunas críticas desfavorables que inspiró la cinta tras su pase fuera de concurso en la pasada edición de Venecia. Máxime considerando que el Welles último, el del telefilme Una historia inmortal (1968) o el de la también póstuma Don Quijote (1992), ya no es aquel maestro que inauguró con Ciudadano Kane (1941) el cine moderno. El mismo autor que le brindó algunos de sus títulos paradigmáticos en El cuarto mandamiento (1942), La dama de Shanghái (1947), Míster Arkadin (1955) y Sed de mal (1958), a mi juicio las películas incontestables de Welles.

Si no hubiera sido por Fraude (1973), el impresionante documental sobre el legendario falsificador Elmyr de Hory que ha quedado como la última película que el maestro consiguió acabar en vida, hubiera concluido que Orson vio declinar su talento en el ocaso de su actividad. El visionado de Al otro lado del viento ha venido a demostrarme que hubiera sido mucho decir. Máxime considerando que aún me faltan por ver The Deep (1970), una primera adaptación de la novela de Charles Williams Calma total -una de las cintas que Orson dejó sin acabar, que conoció una nueva versión en 1989 debida al australiano Phillip Noyce- y los numerosos cortometrajes y documentales televisivos que jalonan ese final de su filmografía.

Tras arrancar con uno de esos desnudos de Oja que tanto le gustaban a Welles -destape tan candoroso como los de las actrices de Castellví, tan acorde con el softcore de los años 70-, el maestro se nos descubre en una realización tan dinámica y vigorosa como la de Fraude. Tan es así que puede decirse que, en lo que a la planificación se refiere, las concomitancias existentes entre Al otro lado del viento y Fraude, son las mismas que las habidas entre Ciudadano Kane y El cuarto mandamiento, dos dípticos -si se me permite la expresión- diferenciados entre sí dentro de la filmografía wellesiana.

Ahora bien, ya desde sus primeras secuencias, Al otro lado del viento denota la impronta del gran Orson en la importancia que tienen en los planos generales los diferentes términos. Aquí no está Gregg Toland, el maestro de la fotografía fílmica que tanto contribuyó a la mítica profundidad de campo de Ciudadano Kane. En esta ocasión, el responsable de la iluminación es Gary Graver, pero esa preponderancia de Oja en el primer término de los planos y, allá en la lontananza, la motocicleta de John Dale (Robert Ramdon) o lo que se tercie, es una marca del universo wellesiano. Hay cintas del genio de Wisconsin que fueron acabadas por otros -verbigracia ese Don Quijote sobre el que será mejor correr un tupido velo- en las que el toque Welles acaba perdiéndose en el atropello que supone poner fin a una obra dejada inacabada por su autor, pero Al otro lado del viento no es una de ellas. Peter Bogdanovich, otro de los protagonistas de la película en su creación de Brooks Otterlake y uno de los principales impulsores de su recuperación, no dice ninguna mentira cuando asegura que la empresa ha consistido en montar todo el material rodado por Welles siguiendo -además- las anotaciones que Orson había dejado a tal efecto.

Cine dentro del cine, metacine por tanto, Al otro lado del viento nos cuenta un regreso a Hollywood, el de Jake Hannaford (John Huston), a quien se supone un alter ego del maestro. En realidad, la vuelta se nos cuenta en la proyección de una primera copia de su película, titulada precisamente Al otro lado del viento. Tras unos primeros planos que repentinamente parecen caprichosos, como queriendo obedecer a algún tipo de collage argumental -luego se sabe que forman parte de esa Al otro lado del viento que van a ver los invitados a la proyección-, se nos lleva al autobús que transporta a los asistentes al evento. Entre ellos descubrimos a antiguos miembros del Mercury Theater de Welles -Mercedes McCambridge incorporando a Maggie Noonan, Paul Stewart haciendo otro tanto con Matt Costello, Edmond O'Brian (Pat Mullins)- con algunos de los más genuinos representantes de la diáspora hollywoodiense en el cine europeo, tal fue el caso de Cameron Mitchell. Por no hablar del Huston actor y del propio Welles, quien, como es harto sabido, se ganó la vida como intérprete de las historias de todo aquel que le pagase.

De lo proyectado, a la experiencia de los asistentes a la proyección, se nos lleva mediante un cambio de pantalla: en scope cuando se nos muestra la Al otro lado del viento que están viendo ellos; pero la anamorfosis del scope se pierde cuando la pantalla vuelve a ser de 35 mm para proyectar el Al otro lado del viento que estamos viendo nosotros.

La moto de Dale dando vueltas alrededor de Oja, que no pronuncia ni una sola palabra, es una concesión a la modernidad del momento. Como también lo es -a la psicodelia ni más ni menos- esa secuencia de la discoteca. Cuesta creerse a la última musa del maestro entre los hippies de aquellos planos, a los que se imagina inmersos en algún pase de ácido lisérgico. De hecho, la secuencia siguiente, la de Oja caminando entre las cabinas de los servicios, parece más de Godard que de Welles. Pero el genio del de Wisconsin siempre estuvo más atento a la modernidad -se ha de hacer notar una vez más que Ciudadano Kane inaugura el cine moderno- que al clasicismo. Aunque al cabo, también puede entenderse como una concesión a la galería.

No sé en cual, pero en una de las noticias aparecidas a cuenta del estreno de Al otro lado del viento he leído que Orson se dejaba adular únicamente para conseguir financiación para sus proyectos, merced a su estatus de genio en el exilio que los elogios a sus primeros títulos le procuraban. Tengo la sensación de que, ese acercamiento a la modernidad, que por momentos hace que Welles parezca sintonizar con el interesantísimo y nunca bien ponderado cine del novelista Alain Robbe-Grillet, obedece a un procedimiento parecido.

Tras el rodaje de Ciudadano Kane, el genio de Wisconsin declaró que haber puesto Hollywood a su disposición fue como dar a un niño el más fabuloso tren eléctrico para jugar. De ahí que este artículo se titule El niño vuelve al tren eléctrico. Pero el Welles que vuelve a Hollywood a comienzos de los años 70 ya no es ese veinteañero a cuyos pies se han puesto los mayores estudios cinematográficos de la época, es un cincuentón escéptico, maldito por esos mismos estudios, que cada vez tiene más problemas para conseguir la financiación de sus proyectos y tiene que ganarse la vida interpretando las películas de otros. De ahí que su visión del tren eléctrico, más que lúdica, sea tan descarnada como desoladora. Toda esa amargura del regreso queda patente en la monomanía de Pat Mullins con la petaca. Ya está borracho, pero sigue echando tragos cortos de ella de forma constante.

Según nos cuenta el Bert Gordon (George C. Scott) de El buscavidas (Robert Rossen, 1961), darle al frasco es una de las maneras más comunes que tienen los perdedores de intentar justificar sus derrotas. El propio Hannaford comenta a alguien, que se acerca a entrevistarle, que necesita más alcohol para responder a sus preguntas y seguir aguantando a ese circo de borrachos que ha asistido a su proyección. La maravillosa Susan Strasberg luce más bella que nunca en su creación de Julie Rich, la crítica implacable, dispuesta a arremeter sin conmiseración alguna contra Hannaford y sus acólitos. Pero hasta la belleza de Susan se ve eclipsada por la desesperanza que gravita en la fiesta, una fiesta en la que se fuma y se bebe con la desmesura que se hacía en los años 70, vicios que, desde la perspectiva de nuestro siglo XXI, causan mucha más impresión. Una fiesta en la que se rueda todo.

Acaso sea esa foto de Luis Miguel Dominguín, que se nos muestra en un plano detalle, un apunte de la sincera amistad que unió a Orson con el diestro. Porque aquellos que acompañan a Hannaford -el otro yo del maestro, hemos de recordar- no parecen ser más que la comparsa, esa murga que por un pago -el que sea-, se ríe cuando hay que reír y llora cuando hay que llorar.

Interpretada por Lili Palmer, Zarah Valeska es un trasunto de Marlene Dietrich, quien a su vez recreó a la Tana de Sed de mal, inspiradora, esta última, de una inmortal pieza para pianola que habría de engrosar el repertorio del gran Henri Mancini. Pero no divaguemos con los verdaderos modelos de los personajes. Aquí Zarah Valeska es la anfitriona de la fiesta de Hannaford y sus acólitos. Cuando se va la luz en su casa, la triste -aunque aparentemente alegre pandilla- se ve obligada a proseguir la proyección en un autocine. Tardamos en descubrirlo, pero entonces comprendemos que la mayor parte de Al otro lado del viento es una visión subjetiva de la tropa de Hannaford. Antes de los primeros planos que nos los mostraron, ya se nos había enseñado la película que estaban viendo, no es otra que esa Al otro lado del viento protagonizada por Oja. Nuestro Al otro lado del viento acaba con un cante flamenco. Ahora, que sabemos que las cenizas del maestro de Wisconsin están guardadas en Ronda, es fácil suponer en ese cante una alusión a ese destino último de Orson en suelo español.

Publicado el 7 de noviembre de 2018 a las 08:45.