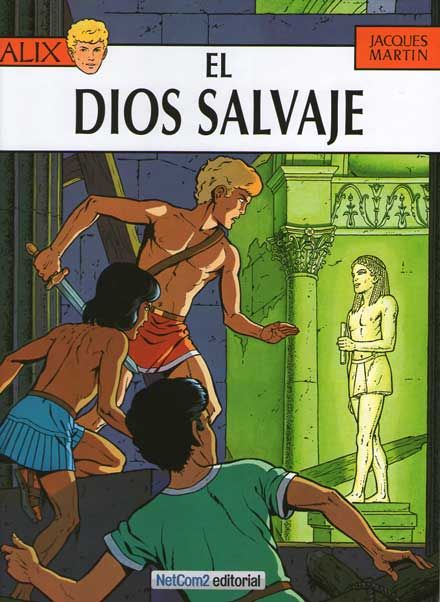

El dios salvaje

Archivado en: Cuaderno de lecturas, Jacques Martin, Alix, "El dios salvaje"

La vida me gusta especialmente cuando no es como la espero. Imaginaba que éste, que ahora se encuentra en su máximo apogeo, habría de ser un verano triste, como lo vienen siendo desde que no visito Formentera la primera quincena de agosto, y sin embargo está siendo muy bonito por un viaje relámpago a Soria, para participar en unos encuentros sobre poesía maldita organizados por Expoesía 07, y la lectura de las aventuras de Alix en la terraza.

El díos salvaje, el último de estos queridos álbumes de los que vengo dando cuenta, es el que pone punto final a lo que los expertos llaman "La época dorada de Alix". Dicha edad arranca en 1962, cuando comienza la publicación de las primeras entregas de Las legiones perdidas en el semanario Tintín y concluye en 1969, cuando aparecen las últimas de este El dios salvaje en la misma revista.

Ya en su momento, pese a que entonces apenas me iniciaba en ese universo de Alix -largamente anhelado mientras la edición de sus aventuras quedó incompleta por tres veces en España- durante la lectura de Las legiones perdidas advertí que aquello era arte mayor. Y ahora, habiendo dado cuenta del cuarto título de esa tetralogía gloriosa, siento que la lectura de tanta excelencia me ha llegado cuando yo, modestamente, también empiezo a saber del universo de Alix. Así, mientras echo de menos las perfidias de Arbacés, el villano en los cuatro primeros títulos -que al parecer no vuelve a aparecer hasta La caída de Ícaro (2001)-, comprendo que Heraklión es aquí lo que Abdallah a las aventuras de Tintín.

Como le prometió a su madre, la reina Adrea de El último espartano (1967), Alix aún tiene a su cuidado a Heraklión cuando arriba junto a él y Enak a un lugar de la Cirenaica donde Roma está levantando Apolonia, una ciudad a la mayor gloria de Apolo. Acuden a invitación del general Horatius, otro de los grandes secundarios de la serie. Pero alguien les ha engañado, Horatius no está allí.

El gobernador romano de Apolonia les acoge con hospitalidad. Pero cuando Alix, tras despertarse sobresaltado en medio de la noche, se presenta el campamento del legado Varius, al mando de un fuerte en el desierto en las afueras de la ciudad, para preguntarle si pueden regresar a Roma en una galera militar, el legado -que resulta ser un déspota desquiciado- ordena que se le encadene a un banco como remero. Naturalmente, el intrépido se escapa.

En su huída, nuestro héroe repara en unos lugareños que portan la estatua de un dios milagroso para ser colocada en Apolonia. Martin empieza a antojárseme tan dado a la magia como Edgar P. Jacobs, que no Hergé, de quien sólo recuerdo las viñetas alucinadas de Los cigarros del faraón (1932) y Tintín en el Tíbet (1960), así como las alusiones a los extraterrestres de Vuelo 714 para Sydney (1968), frente a la frecuencia de elementos sobrenaturales en las aventuras de Blake y Mortimer.

Dejando a un lado los prodigios del dios, de vuelta a la ciudad, Enak pone al intrépido al corriente de la desaparición de Heraklión. Pero Kora, un joven cireneo que les escucha, les comenta que ha visto a Heraklión marcharse con unos compatriotas muy contento.

Al legado, que también se encuentra en Apolonia, no se le pasa por alto la sintonía habida entre Alix y Kora. Al punto, habiéndose decidido que el Dios representa a Apolo, se le eleva al altar del templo de Apolonia y se convocan unos juegos para festejarlo. El legado Varius no pierde la ocasión para hacer que uno de sus hombres maltrate a la madre de Kora, esclavizada por los romanos. Al igual que Massina, el rey de los cireneos. Cuando nuestro héroe intercede por ellos, abre la puerta que guarda el misterio de esta aventura.

Al serle concedida la libertad de los esclavos como recompensa a su triunfo en el combate singular contra el coloso de su legión al que le desafía Varius, los libertos conducen a Alix a través del desierto hasta su ciudad, escondida tras un profundo desfiladero. En esa urbe -que tanto me ha recordado al reino de la Ayesha de Ridder en las recónditas montañas de Kor-, los cireneos se han refugiado de los invasores romanos y conspiran contra ellos. Si bien su mejor arma es el díos, que apenas se cierran las puertas del templo, irradia unas ondas que lo destruyen todo.

En el bastión de Massina también ha encontrado asilo la reina Adrea de El último espartano. Ya en trance de muerte, ha querido ver a su hijo por última vez y fue ella quien envío el falso mensaje.

Todo queda arreglado a excepción de las suspicacias de Hera, la hija de Massina, quien desconfía de Alix y se niega a que abandone la ciudad. No obstante lo cual, el intrépido consigue hacerlo para regresar a una Apolonia en ruinas. Ha sido destruida por las radicaciones de la estatua cuando aún no se había terminado de construir. Alix y sus amigos arrojan al mar al dios.

En cuanto al legado Varius, se nos muestra enloquecido -sin que se nos llegue a explicar por qué- al frente de sus hombres, todos muertos. Cuando los cireneos les salen al paso en el desierto, Alix jura a Hera que jamás rebelara el paradero de su ciudad y ésta le da un beso de despedida en el que yo he creído suponer un amor subrepticio, como el que ya atisbé en la reina Adrea. Es un sentimiento que Martin sabe transmitir en sus viñetas, al igual que esa idea de la perfección de la civilización romana -si no hubiera sido por la esclavitud- de la que hablaban cuando hice el bachillerato los profesores de Historia y de Latín.

Observo que la ilustración de la contraportada ha cambiado respecto a las originales de la serie. Ya no es esa columna jónica con el mar al fondo y una galera en la lontananza. Ahora es una estampa de Alix y Enak caminando por la dársena de un puerto. Acaso el de Alejandría por el coloso que aparece en segundo término, tan semejante al mostrado en El demonio del faro (2008). En cualquier caso, las ochos páginas de curiosidades y reseñas bibliográficas que incluye esta segunda edición española de El dios salvaje han sido una delicia comparable a todos esos textos misceláneos que alimentaron mi tintinofilia a partir de los años 90, cuando ya había dejado de leer las aventuras de Tintín.

En esa miscelánea final de El dios salvaje, entre las reproducciones de las distintas portadas de la edición seriada y otras amenidades, he sabido que fue en esta época dorada cuando los álbumes pasaron de cuatro a tres bandas de viñetas por página. Esta nueva disposición será uno de los pilares para que la narrativa del gran Martin se independice definitivamente de la del gran Hergé, su maestro. Si la grafía es perfecta, la narración no le va a la zaga: la historia empieza con la misma viñeta de la costa africana de Barka, en la Cirenaica, donde se quiso alzar Apolonia. Una vez más, todo es una auténtica maravilla.

Publicado el 14 de agosto de 2014 a las 15:45.